Il vino è una storia di amore e passione, che abbraccia l’umanità e attraversa millenni di storia. Nel corso dei secoli ha preso parte a vicende d’amore e d’amicizia, è stato il protagonista di culture e popoli, ha ispirato poeti, artisti e scienziati, diventando un patrimonio culturale condiviso. La storia del vino si perde nella notte dei tempi, al punto che la sua scoperta è avvolta da miti e leggende. Ad esempio, per la Bibbia lo scopritore fu proprio Noè, che piantò la prima vigna dopo il Diluvio Universale; per i Greci, invece, fu il Dio Dioniso, detto anche Bacco per i Romani, il vero fondatore del vino. Tuttavia, la sua invenzione è probabilmente più antica di quanto si pensi ed è strettamente legata alla storia culturale delle antiche civiltà del passato. Il vigneto e il vino sono stati, quindi, una parte importante delle società fin dall’Antichità, intimamente associati alle loro economie e cultura popolare tradizionale. Il vino è sinonimo di festività, ubriachezza, convivialità; ha investito di sé il vasto campo dei valori simbolici ed è presente tutt’oggi nella maggior parte dei paesi. La sua esistenza è frutto di una lunga e ininterrotta tradizione. Probabilmente il vino è nato in maniera fortuita, quando alcune uve vennero dimenticate in contenitori aperti o buche nella terra e iniziarono a fermentare naturalmente. Potrebbero essere stati proprio i primi popoli della Mesopotamia, più di 10mila anni fa, a sperimentare questa prima fermentazione alcolica. Sicuramente, come testimoniano i manoscritti, i Greci, gli Etruschi e i Romani conoscevano la vite e hanno perfezionato e sviluppato la tecnica produttiva. Nonostante tutte queste supposizioni, attualmente gli studiosi non sono ancora in grado di definire una data di inizio e indicare un inventore. In questo articolo intraprenderemo un viaggio, abbastanza lungo, attraverso la storia del vino, partendo proprio dalle origini.

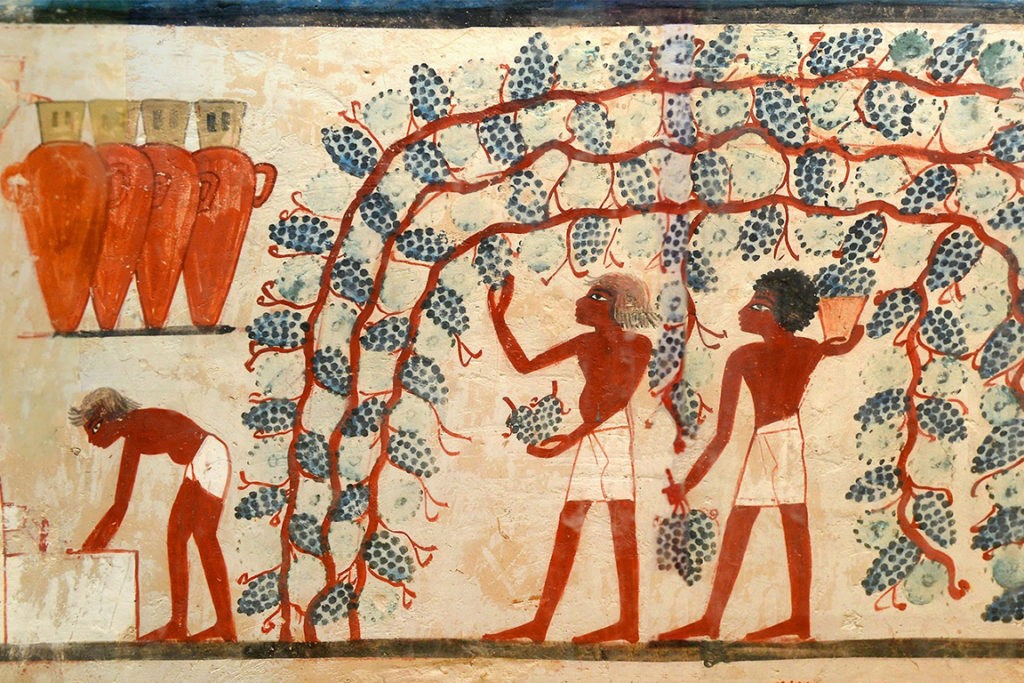

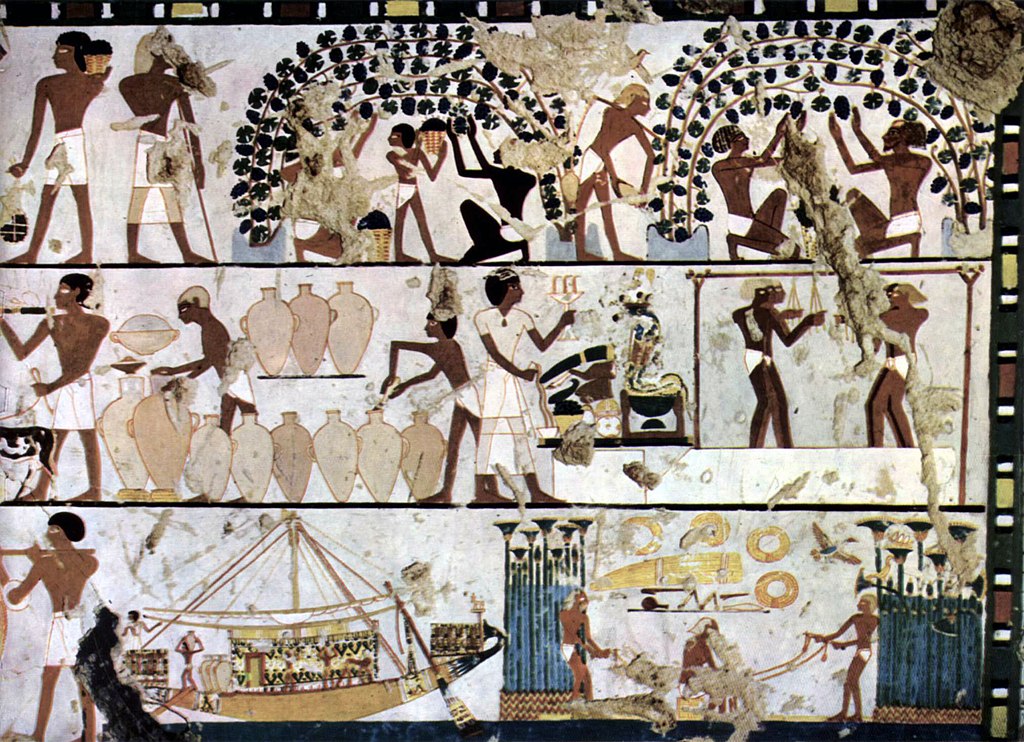

Le tracce più antiche che parlano di uva destinata alla produzione di vino risalgono a circa 7.000 anni fa nel Caucaso, una lunga fetta di terra che comprende le attuali Georgia, Armenia e Azerbaigian. Gli archeologi hanno trovato proprio qui i più antichi frammenti di vecchi recipienti usati per produrre vino, e hanno quindi deciso di considerare questa terra come la madre dell’uva e di conseguenza del vino. Con ogni probabilità, però, i primi popoli della Mezzaluna fertile avevano già sperimentato la fermentazione dell’uva, probabilmente abbandonando casualmente qualche chicco di uva matura in un recipiente naturale che sorprendentemente fermentò spontaneamente, dando vita al primo antenato del vino. Sicuramente tra le antiche civiltà, come i Sumeri e gli Egizi, il vino era conosciuto e usato anche in rituali religiosi come offerta alle divinità. In particolare, gli Egizi avevano anche sviluppato una conoscenza avanzata della viticoltura e della vinificazione. I vigneti crescevano lungo le sponde del fiume Nilo; si sono trovati torchi per estrarre l’uva e recipienti sigillati con resina per conservare il vino. Con l’ascesa dei Greci e dei Romani, il vino assunse una posizione sempre più centrale e significativa, in particolar modo nell’ambito sociale e religioso. Divenne presto sinonimo di festa e piacere, entrando anche nella vita quotidiana delle persone. Ovviamente il vino non era quello dei tempi moderni, ma veniva spesso aromatizzato con erbe, spezie, miele o addirittura miscelato con altre bevande. Questi popoli furono i primi a esportare significativamente il vino, ma soprattutto i primi a piantare la vite in nuove terre fertili, tra cui proprio la nostra Italia.

Dalla vite selvatica a quella coltivata

Il vigneto domestico e tutte le varietà di vitigno tradizionale provengono dalla vite selvatica Vitis vinifera subsp. sylvestris, che è un tipo di Vitis vinifera rampicante che cresceva ai bordi delle foreste. È ancor oggi molto diffusa nella regione tra il Mar Caspio e l’Oceano Atlantico nel continente europeo, in tutto il bacino del Mediterraneo tranne che in Nord Africa. Questa vite selvatica era già presente durante il Quaternario (2,58 milioni di anni fa), ma si ritiene che con le diverse glaciazioni susseguitesi si possa essere “rifugiata” nella regione del Caucaso, ma forse anche altrove. In effetti secondo i dati disponibili della paletnologia durante la glaciazione Würm (125.000-11.430 anni fa) i principali rifugi europei furono la penisola iberica, la penisola italiana e la penisola balcanica. Molto rapidamente alla fine dell’ultima glaciazione, la vite selvatica riconquistò gran parte dell’Europa. La vigna selvatica è apparsa prima dell’Homo sapiens ed è ancora presente in territorio europeo, in special modo nei residui forestali alluvionali della valle del Reno. Nel corso del XIX secolo gli scavi nel travertino del comune di Sézanne hanno rivelato la presenza di fossili di un vitigno dell’era terziaria (il Paleocene, 66-56 milioni di anni fa) che fu denominato Vitis sezannensis. Questa varietà, scomparsa dalle regioni europee a causa della glaciazione Riss (370-330.000 anni fa), oggi sopravvive nel Sudest del continente americano, ma risulta del tutto inadatta alla vinificazione.

La storia della vite si fonde con quella del bacino del Mediterraneo. Più di un milione di anni fa i vitigni erano già in crescita sotto forma silvestre selvatica; tali linee selvatiche hanno solo una somiglianza molto remota con le nostre moderne varietà di uva.

Storia dell’Impianto della Vitis vinifera

| Quaternario (2,58 milioni di anni fa) | La vite selvatica risulta essere presente nel continente europeo. |

| Glaciazione di Würm (125 000-11 430 anni fa) | La vite si rifugia nei pressi della regione del Caucaso, ma forse anche altrove. |

| Dopo la Glaciazione Würm | La vite selvatica riconquista gran parte dell’Europa, dal Mar Caspio fino alle coste dell’Oceano Atlantico; tutto il bacino del Mediterraneo con la sola eccezione del Nordafrica. |

| 8 000 anni a.C. | Prime tracce di Vitis vinifera sylvetris: vigneti e vite selvatica in Georgia e nel territorio caucasico. |

| 6 000 a.C. | Apparizione della vite dal meridione caucasico alla Mesopotamia. |

| 3 000 a.C. | La vite viene coltivata nell’Antico Egitto e in Fenicia. |

| 2 000 a.C. | Apparizione nell’era arcaica dell’Antica Grecia |

| 1 000 a.C. | La vite viene coltivata nella penisola italiana, in Sicilia e nell’Africa del Nord |

| 1 000-500 a.C. | Apparizione della vite nella penisola iberica e nel Midi |

| 500 a.C. | Medioevo: Impianti nell’Europa settentrionale sotto l’influenza dell’Impero romano, giungendo fino alle sponde dell’odierna Gran Bretagna. |

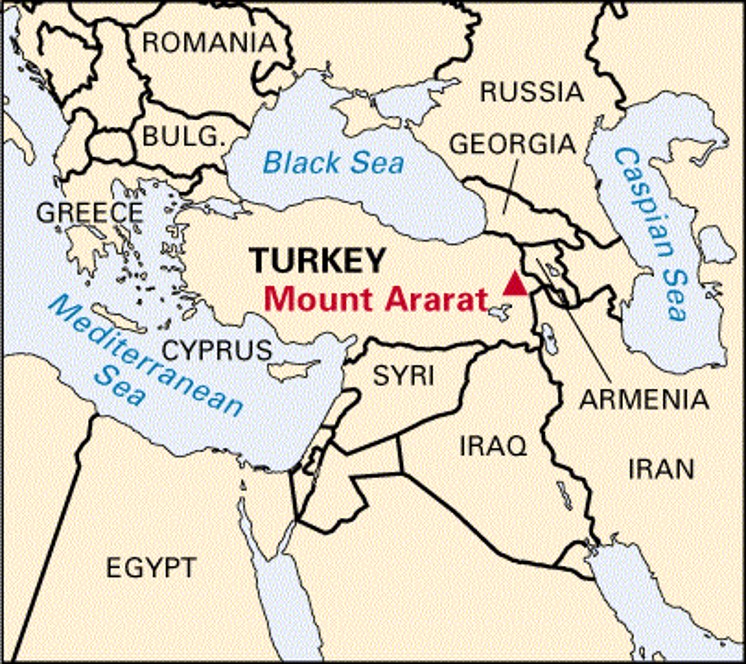

Le origini

Esistono innumerevoli miti di fondazione i quali narrano l’evento costitutivo della prima coltivazione della vite e la sua fermentazione. Si è stabilito che la parola in lingua greca antica οίνός, che diverrà “vinum” in lingua latina grazie all’intermediazione della lingua etrusca, appartiene alla famiglia delle lingue indoeuropee e risale alla radice “wVn”; sarà “inu” in lingua accadica, “wiyana” in lingua hittita, e wo(i)no in lingua micenea. Le lingue semitiche l’avrebbero presa in prestito nella forma “wain”, da cui deriva “yin” in lingua ugaritica e “ynn” in lingua ebraica. L’origine ancestrale del termine è con tutta probabilità anatolico-caucasica; proprio là ove, sulle pendici del Monte Ararat, il testo della Bibbia pone il luogo in cui fu piantato il primo vitigno della storia. Innanzitutto il libro di Genesi 9:20 dunque, il quale menziona la produzione del vino dopo il Diluvio universale, quando Noè si presenta ubriaco di fronte ai figli.

Tuttavia le origini del vino precedettero la storia della scrittura e l’archeologia contemporanea è ancora incerta sui dettagli della coltivazione iniziale della vite selvatica. Si è ipotizzato che gli uomini primitivi raccogliessero i grappoli spontanei e, venendo a piacere il loro sapore zuccherino, ne iniziassero abitualmente la raccolta stagionale. Dopo pochi giorni dalla raccolta inizia il processo di fermentazione alcolica, per cui il succo sul fondo di un qualsiasi contenitore incomincia a produrre vino a basso contenuto di alcoli. Secondo questa teoria le cose cominciarono a mutare attorno al 10-8.000 a.C. con la transizione da uno stile di vita preminentemente riconducibile al nomadismo a una forma di “sedentarismo”, che produsse la nascita dell’agricoltura e la produzione del vino con coltivazione mirata dei vigneti. La produzione di bevande sottoposte a fermentazione alcolica risale con tutta probabilità al Mesolitico (10.000 a.C.), se non addirittura al Paleolitico superiore (40.000 anni fa); tra queste, l’idromele venne ottenuto molto facilmente e la sua produzione risulterebbe essere anteriore a quella del vino. Viene generalmente accettato il fatto che la vinificazione esistette per diversi millenni prima del processo di selezione e coltivazione della vite da parte dell’uomo; ciò avrebbe quindi consentito all’uomo neolitico di degustare il vino. Le uve selvatiche crebbero in tutta la regione del Caucaso, dall’Armenia alla Georgia, all’Azerbaigian, fino al Levante settentrionale, la zona costiera Sudorientale dell’Anatolia e il Nord della Persia. La fermentazione dei ceppi di questa primordiale “Vitis vinifera subsp. sylvestris” (l’antenata dell’uva moderna, la Vitis vinifera) sarebbe diventata più facile a seguito dello sviluppo della ceramica successivo al periodo della Rivoluzione neolitica (11.000 a.C. circa). I risultati che mostrano la più antica produzione vinicola sono i risultati di analisi chimiche effettuate sui depositi rinvenuti all’interno di vasi nel sito di “Hajji Firuz Tepe” in Azerbaigian Occidentale. La viticoltura si è in seguito diffusa in altri siti della Grande Persia e della Macedonia all’incirca nel 4.500 a.C. Il sito greco risulta essere di notevole importanza per il rinvenimento dei resti delle uve sottoposte a macerazione. Sulla base delle più recenti scoperte archeologiche, si è individuata l’Armenia come la “patria dell’uva”, ma non mancano studiosi che evidenziano come questo luogo d’origine della vite venne coltivato, come detto, insieme alla regione del Monte Ararat. Nel 2007 è stato scoperto un sito vicino al fiume Arpa nei pressi di Areni (villaggio a tutt’oggi rinomato per la sua produzione vinicola, zona montana nel sudest dell’Armenia) e all’interno di una grotta sono stati trovati dei vasi pieni di semi d’uva, probabilmente risalenti a più di 6.000 anni fa e, se così fosse, si tratterebbe del più antico sito in cui abbia avuto luogo un’operazione di vinificazione. I semi di Vitis della grotta armena sono quelli a tutt’oggi utilizzati per fare il vino e precedono di oltre 900 anni il primo vino comparabile conosciuto, quello cioè ritrovato all’interno delle tombe dell’Antico Egitto. Risulterebbe quindi che il luogo natale del vino sembra essere stato una grotta armena. Sono state poi trovate testimonianze di commercio sia dei vino che dei semi di antichi vigneti tra l’area armena e l’attuale Iran e da qui nella Palestina dove sono state trovate testimonianze risalenti al 3700 a.C

E la storia prosegue…

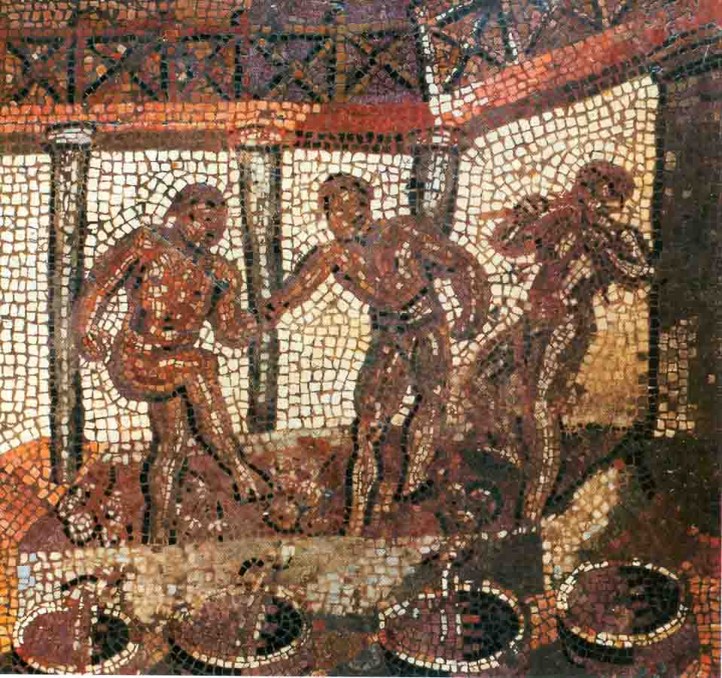

Alla fine del IV millennio, i vini della costa della terra d’Israele furono sufficientemente noti per diventare prodotti d’esportazione, come testimoniano le anfore ritrovate all’interno della tomba di Hedj Hor (3.200 a.C.) ad Abido, una delle più antiche città dell’alto Egitto. Attraverso i rapporti commerciali intercorsi durante l’Antichità, il consumo di vino e successivamente la coltivazione della vite, si diffuse in tutta l’area del Mar Mediterraneo. La prima rappresentazione del procedimento di vinificazione è stata realizzata dagli egizi nel corso del III millennio a.C. su bassorilievi raffiguranti scene di pigiatura dell’uva (circa 2500 a.C.).

Nelle antiche civiltà vicino-orientali la bevanda principale fu costituita dalla birra, che venne consumata quotidianamente a causa della sua facilità di produzione. Lo sviluppo del vino richiese invece un maggiore controllo e la sua tecnica preparatoria si diffuse con maggior lentezza, a partire dal mondo arcaico dell’Antica Grecia. La Vitis vinifera fu introdotta a Babilonia all’inizio del III millennio contemporaneamente alla mela e al dattero. Le uve così prodotte si consumarono fresche o secche oppure vennero destinate alla loro elaborazione in “raisiné”, sciroppo ottenuto dalla bollitura di un mosto non fermentato, ancora prodotto in Turchia sotto il nome di “Pekmez”. Gli archivi della Mesopotamia testimoniano che nel “paese tra i due fiumi” il vino fu sempre percepito come proveniente da un non meglio precisato “altrove”, dalle zone montuose in direzione della terra armena o della regione siriaca. A Babilonia esso è chiamato “birra delle montagne” (šika šadî); il più antico testo mesopotamico inerente al vino è un’iscrizione del sovrano di Lagash Urukagina datata al 2.340 a.C. in cui si afferma d’essere stata costruita “una casa di riserva della birra di montagna conservata in giare”.

Tra gli Hittiti la vite, simbolo di vitalità e fecondità, fu associata ai rituali di fondazione dei nuovi edifici, alla purificazione delle città o delle abitazioni dopo un funerale e la libagione. Nella civiltà hittita il vino venne generalmente consumato mescolato con l’acqua, a volte con l’aggiunta di miele e/o olio di oliva. La legislazione puniva i danni causati ai vigneti, prevedendo l’arresto dei colpevoli e un’indennizzazione in caso d’incendio. Sembrerebbe che la produzione locale risultasse essere del tutto insufficiente alle proprie necessità e quindi il regno sembrerebbe abbia dovuto ricorrere spesso alle forniture provenienti da altre zone (Cilicia, dal Karkemish e da Ugarit). Anche l’odierno Libano è tra i più antichi siti mondiali della produzione di vino. I Fenici della fascia costiera furono strumenti primari nella diffusione del vino e della viticoltura in tutto il Mediterraneo. Venne ampiamente adottato l’uso di anfore per il trasporto e le varietà di uve provenienti dai territori fenici risultarono importanti nello sviluppo delle industrie vinicole sia dell’Antica Grecia prima che dell’Antica Roma poi. L’unica ricetta di Cartagine sopravvissuta alle guerre puniche fu quella di Magone il Cartaginese per ottenere il Vino passito, una varietà che divenne in seguito popolare anche nell’impero romano.

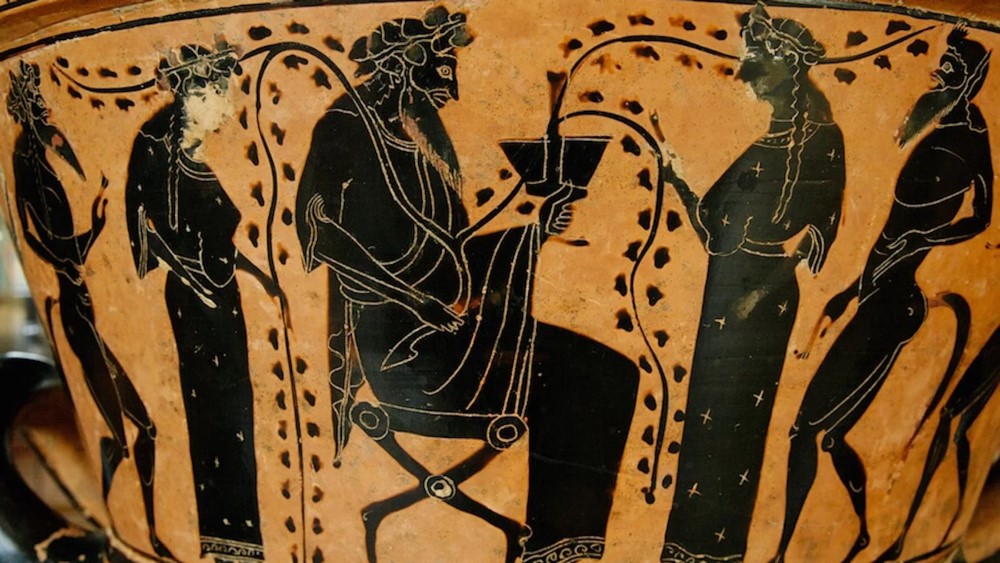

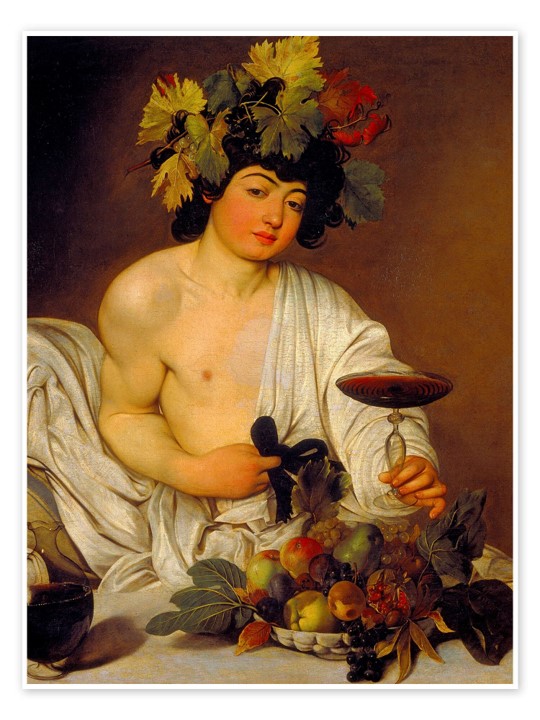

Gran parte della moderna coltura vinicola deriva direttamente dalle pratiche messe in opera nell’Antica Grecia. Molte delle uve coltivate nella Grecia moderna sono esclusive e del tutto simili o identiche alle varietà coltivate nei tempi antichi; difatti il più popolare tra i vini greci contemporanei, un bianco fortemente aromatizzato denominato Retsina, si ritiene essere un “riporto” originantesi dall’antica pratica di rivestimento delle brocche contenenti il vino con resina vegetale, il che conferisce un sapore distintivo alla bevanda. I Greci conobbero 3 tipi di vino, il bianco, il rosato e il rosso. Onnipresente nella letteratura greca il vino ha ispirato la mitologia concernente il dio Dioniso con il suo corteo di Menadi, Satiri e Centauri danzanti e dove – tra gli altri – spiccano le figure di Priapo, Pan e Sileno.

I grandi vini greci furono considerati beni di pregio in tutto il Bacino del Mediterraneo; uno dei più famosi è il “Chian” dell’isola di Chio, che viene accreditato per essere stato il primo vino rosso di marca greca, anche se invero fu noto come “vino nero”. La coltivazione della vite venne introdotta in Gallia dai coloni Greci, mentre il vino fu portato dai mercanti Etruschi alla fine del VII secolo a.C. Lo sviluppo del vino gallico si realizzò tra il VI e il V secolo, per scomparire e poi successivamente riapparire durante il I secolo a.C.; difatti solo i cittadini Romani ebbero il diritto di piantare viti in Gallia. L’importazione di massa del vino romano quindi proseguì fino al I secolo a.C. Dopo la conquista della Gallia, i membri dell’aristocrazia locale non poterono più utilizzare il commercio dei vini romani per garantire la loro dominazione politica; la viticoltura gallica si esportò pertanto rapidamente nel bacino del Mediterraneo. Il consumo si riservò ai banchetti, più come marcatore di prestigio, lontano quindi dall’opinione popolare che lo facesse essere un bene di uso comune. E’ in questo periodo che nasce la tradizione vinicola francese.

La più importante unità vinicola dell’Antichità, la “Villa di Molard”, è stata scoperta a Sud di Donzère (regione del Rodano-Alpi) e si estendeva su 2 ettari. L’azienda, datata tra il 50 e l’80 d.C., doveva produrre almeno 2.500 ettolitri annui. La resa dei vitigni romani è stata stimata a 12 ettolitri per ettaro. Tutta o parte della sua produzione veniva spedita in barili lungo il Rodano. La produzione della Gallia Narbonense cominciò a competere con i vini italiani. Fiorirono i vigneti di Bordeaux, Linguadoca e lungo il corso del Rodano; la vigna raggiunse così l’Île-de-France la quale rimarrà per un lungo periodo una delle maggiori regioni vinicole francesi. I Gallo-romani ampliarono la coltura del vino, migliorando i processi di vinificazione con la tecnica dell’invecchiamento in botti di rovere. L’irreversibile declino dell’impero romano durante il V secolo d.C. avrebbe influenzato notevolmente lo sviluppo dell’agricoltura gallica.

I Romani svilupparono la viticoltura e la sua industria assimilandola dai Fenici e dai Greci. L’impero romano ebbe un impatto immenso sullo sviluppo della coltura della vite e dell’enologia; il vino fu una parte integrante della dieta romana e la vinificazione divenne una precisa attività commerciale. Praticamente tutte le regioni produttrici di vino nell’Europa Occidentale furono stabilite durante la prima epoca imperiale. L’estensione dell’Impero portò anche all’espansione del “culto del vino” seguendo le orme delle legioni romane. Il Dioniso della mitologia greca si tramutò nel Bacco latino a cui venne dedicato un culto speciale come dimostra la Villa dei misteri nella Pompei antica.

All’inizio dell’era cristiana la vite si diffuse progressivamente nelle regioni ispaniche e galliche, fino a giungere la Britannia. La viticoltura si allargò talmente da costringere l’imperatore romano Domiziano a fare promulgare nel 92 le prime leggi espressamente rivolte al vino, proibendo l’impianto di nuovi vigneti nella penisola italiana e facendo sradicare una buona metà di quelli presenti nelle province; questo per aumentare la produzione di grano, più necessario ma meno redditizio. La tecnologia vinicola migliorò notevolmente in questo periodo, durante il quale la vinificazione, ottenuta principalmente con uve nere, era priva di macerazione, e pertanto i vini erano – come nell’antichità – di colore chiaro. Il succo veniva generalmente raccolto dopo una semplice spremitura e la pressatura era immediata. I torchi vinari erano noti già da molto tempo ma costituivano dei macchinari pesanti e molto costosi, per cui ben poche cantine potevano permetterseli. Furono create molte varietà diverse di uve e di tecniche di coltivazione. Le botti di legno inventate dai Galli e le bottiglie di vetro (opera dei siriaci) cominciarono a competere con le anfore fatte di terracotta per la conservazione e la spedizione. I Romani inventarono anche un precursore dei moderni sistemi di denominazione, poiché alcune regioni riuscirono a guadagnarsi una certa reputazione nella produzione di vino pregiato; il più famoso fu il Falerno bianco della zona di confine tra il Latium e la Campania antica.

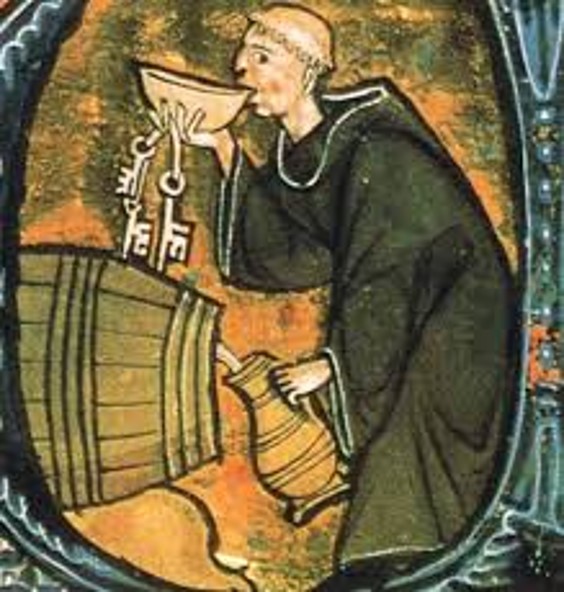

Quando l’Impero Romano d’Occidente cadde, nel V secolo d.C., l’intero territorio europeo entrò in un periodo di turbolenze sociali a seguito delle invasioni barbariche, con la Chiesa cattolica romana come unica struttura civile stabile; fu proprio tramite la Chiesa che la tecnologia vinicola e la viticoltura in generale, essenziali per la celebrazione della Messa, riuscirono a preservarsi intatte. Dal IV secolo in poi il cristianesimo contribuì in maniera determinante al rafforzamento del valore attribuito al vino; la liturgia dell’eucaristia sotto le due specie (pane e vino), praticata fino al XIII secolo, fu uno dei motori di mantenimento della tradizione viticola. L’epoca medioevale vide anche un progresso nella qualità del vino; mentre quelli antichi erano quasi sempre tagliati con acqua e resi più gradevoli con l’uso di erbe e aromi, il vino nella forma in cui lo consumiamo ancor oggi appare precisamente nel Medioevo. L’espansione della civiltà cristiana è stata anche all’origine dell’espansione della viticoltura nel mondo. Gli autentici custodi della qualità risultarono essere i monaci, i quali perpetuarono la tradizione del vino; cattedrali e chiese furono proprietarie di vigneti, convertendo l’attività alla produzione del “vino da messa”. I monaci gestirono vigneti monastici, aiutando nella creazione delle qualità oggi esistenti.

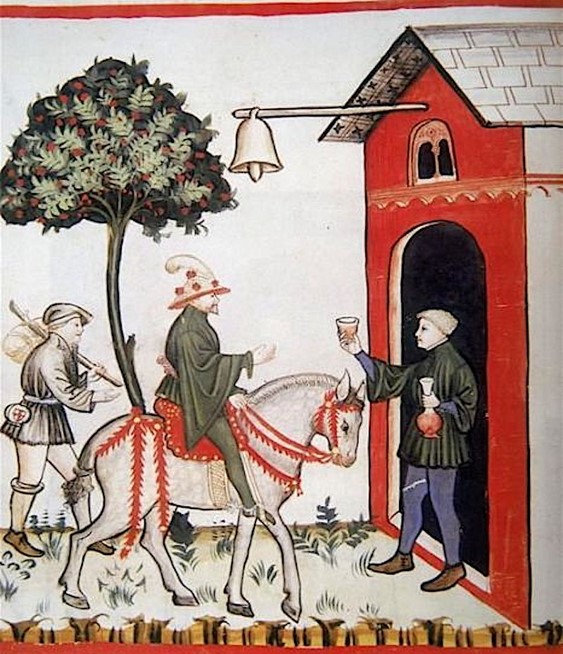

Nella sua generalità il vino assunse un ruolo d’industria commerciale proprio durante il Medioevo con continui scambi commerciali nel Vicino e Medio Oriente, in quanto materia prima dei procedimenti di distillazione da parte degli studiosi musulmani d’Alchimia volti a realizzare la Magnum Opus; riuscirono a produrre un etanolo relativamente puro, da utilizzare per lo più nell’industria della profumeria. Fu in questo periodo che il vino venne per la prima volta distillato in brandy. Per tutta l’epoca medioevale il vino risultò essere la bevanda comune di tutte le classi sociali dell’Europa meridionale, regione in cui si coltivarono assiduamente le uve. Nell’Europa settentrionale e nell’Europa orientale, dove in pochi coltivavano uva e producevano birra e Ale (è il termine usato per indicare le birre ad alta fermentazione) che furono le bevande abituali sia del popolo che della nobiltà. Nelle regioni Nordiche il vino venne importato, ma a causa della spesa necessaria relativamente elevata fu raramente consumato dalle classi inferiori. Tuttavia, poiché il vino rimaneva una necessità per poter celebrare la Messa cattolica, assicurarsene la regolare fornitura diventò cruciale. Nella Francia medievale e nel Sacro Romano Impero i monaci dell’Ordine di San Benedetto (VI secolo) diventarono presto tra i maggiori produttori di vino, seguiti dall’Ordine cistercense. I monaci medievali fecero della vinificazione il loro settore mercantile primario, arrivando a produrre tanto vino da spedirlo in ogni angolo d’Europa per usi “secolari”. Nel regno del Portogallo, uno dei paesi di più antica tradizione vinicola, venne creato il primo sistema di denominazione del mondo. La Francia medievale si mantenne la principale esportatrice di vino; Parigi e l’Île-de-France ospitarono i più vasti vigneti del regno, rifornendo le città, che rappresentavano le principali consumatrici. Il vino rosso sviluppato in territorio francese si estese successivamente nell’Europa occidentale a partire dal XIV secolo; difatti fino a quel momento i vini maggiormente apprezzati erano stati i bianchi e i rosé.

Nel 1435 il Signore della Contea di Katzenelnbogen, Giovanni IV, ricco membro della nobiltà del “Sacro Romano Impero” presso Francoforte, fu il primo a piantare e coltivare la varietà Riesling la quale divenne presto la più importante uva tedesca. Il vino si commercializzò in botti tra le diverse province o Stati e venne venduto al dettaglio presso la taverna dove il prezzo era annunciato a gran voce all’ingresso da un dipendente il quale invitava i passanti alla degustazione del vino novello.

Fino al XVII secolo il vino rimase l’unica bevanda prodotta massicciamente secondo una tradizione consolidata. Solo con l’aumento della quota della birra nordeuropea e delle importazioni coloniali di tè, caffè e cioccolata, si vide l’affermarsi di nuove abitudini. La colonizzazione europea delle Americhe, da parte di spagnoli e portoghesi, causò una rapida espansione del vigneto, fin quasi a raddoppiare la sua resa. Dall’america latina al nord america il passo fu breve, ma fu soprattutto a causa delle ondate di immigrazione di italiani, francesi e tedeschi, che portarono con sé anche i propri vini, che si iniziò a produrre in loco.

In un contesto enologico l’Australia, la Nuova Zelanda e il Sudafrica vengono considerati i nuovi produttori mondiali. La viticoltura iniziò nell’allora provincia del Capo già a partire dagli anni 1680 in qualità di attività sostitutiva per il rifornimento delle navi in transito. Fino al termine del XX secolo il prodotto di questi paesi non era ben noto al di fuori dei piccoli mercati d’esportazione. L’Australia ha esportato principalmente nel Regno Unito; la Nuova Zelanda ha mantenuto la maggior parte del proprio vino per il consumo interno; il Sudafrica è stato spesso isolato da mercato mondiale a causa dell’apartheid. Tuttavia con l’aumento della meccanizzazione agraria e dei progressi scientifici nell’ambito della vinificazione, questi paesi hanno iniziato a farsi notare per il loro vino di alta qualità. Bisogna anche dire che i produttori di vino di maggiore qualità in questi Paesi sono di origine italiana, friulani e veneti in particolare.

Lascia un commento