Il caffè è una delle bevande più amate a livello mondiale. Si ottiene dalla macinazione di varie specie di alberi tropicali appartenenti al genere Cooffea. È una delle più importanti colture a livello commerciale, e rappresenta la seconda materia prima più preziosa dopo il petrolio. La parola “caffè” deriva dal termine arabo “qahwa”, che anticamente indicava una bevanda rossa, dagli effetti eccitanti e stimolanti, utilizzata talvolta anche come medicinale.

Ci sono diversi racconti che si tramandano sull’origine della bevanda. La più famosa leggenda vede come protagonista un pastore Etiope chiamato Kaldi, il quale, un giorno, vide le sue capre mangiare voracemente dei chicchi rossi. Al momento egli non li diede importanza, ma la notte non poté non notare come tutti gli animali non riuscivano a prender sonno. Il pastore decise così di ritornare nel luogo dove aveva visto queste bacche, le prese con sé e dopo averle macinate ne fece un infuso: il caffè. E di lì a poco sentì una grande energia pervadere il suo corpo. Un’altra versione della leggenda sostiene che Kaldi abbia condiviso i chicchi con un monaco, che all’inizio ne disapprovò l’uso e li gettò nel fuoco. Sorprendentemente, il risultato fu un aroma meraviglioso e piacevole che, di fatto, portò al primo caffè tostato di tutti i tempi. Poco dopo, i chicchi vennero macinati e bolliti per produrre una bevanda che doveva essere piuttosto simile a quella che oggi conosciamo come caffè. Altre leggende provano a fare chiarezza sulla storia del caffè. La sua scoperta sarebbe da attribuire ad un discepolo della Shadhiliyya chiamato Omar. Secondo l’antica cronaca, conservata nel manoscritto del persiano Abd al-Qadir Maraghi, Omar, conosciuto per la sua capacità di curare i malati con la sola forza della preghiera, fu esiliato da Mokha (città dello Yemen sulle coste del Mar Rosso) in una grotta deserta nei pressi di Ousab, nell’attuale Eritrea. Anche lui provò a masticare le bacche raccolte da alcuni arbusti situati lì vicino, ma le trovò amare. Si mise dunque a tritarle nel tentativo di migliorarne il sapore, ma divennero più dure e immangiabili. Provò quindi a bollirle per ammorbidirle, il che produsse un liquido scuro fragrante. Dopo averlo bevuto Omar fu capace di rimanere senza cibo per giorni interi. Quando i racconti di questo “farmaco miracoloso” giunsero fino a Mokha, ad Omar venne permesso di tornare e in seguito venne fatto santo.

Nel XI secolo, un altro eminente scienziato islamico, Abū ʿAlī al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh ibn Sīnā, meglio conosciuto come Avicenna, menzionò il caffè all’interno del suo trattato “Il canone della medicina”, indicando la bevanda come rimedio utile per combattere i cattivi odori corporei e per favorire la lucidità mentale. Già tra i secoli XIV e XV, ci sono testimonianze che rivelano come il caffè fosse particolarmente diffuso nei paesi arabi. Uno dei più importanti tra i primi scrittori sul caffè fu Abd al-Qadir al-Jaziri, che nel 1587 compilò un’opera che traccia la storia e le controversie legali e religiose riguardanti il caffè. Egli riferì che lo sceicco di Aden fu il primo ad adottare l’uso del caffè nel 1454 circa. Scoprì che, tra le sue proprietà, vi era anche quella di contrastare stanchezza e sonnolenza e di donare al contempo al corpo una certa agilità e vigore. La pianta del caffè era molto amata perché considerata magica e proprio per questo all’inizio gli arabi ne proibirono l’esportazione proprio per non far conoscere le proprietà rinvigorenti del caffè. Originaria di Kaffa, la Coffea arabica venne introdotta nello Yemen e qui fu coltivata ed esportata dal porto di Mokha / Mocha (da cui trarrà il nome la Moka, caffettiera ideata dall’italiano Alfonso Bialetti nel 1933). Il paese arabo ebbe relazioni commerciali lunghe ed intense con l’Impero d’Etiopia. Cominciarono ad essere coltivati circa 50.000 ettari di caffè nei due paesi. Infatti la prima testimonianza credibile della conoscenza dell’albero di caffè appare a metà del XV secolo, nei monasteri Sufi yemeniti. In Arabia il caffè era utilizzato per rimanere svegli durante le preghiere notturne ma anche con finalità curative. Nel XV secolo iniziano a diffondersi le prime botteghe del caffè in tutti i paesi musulmani. Nel 1414 la bevanda era conosciuta alla Mecca e agli inizi del 1500 venne diffusa nel Sultanato mamelucco e nel Nord Africa.

Nacquero al Cairo una miriade di “case del caffè”. Poco dopo vennero aperte anche in Siria, specialmente ad Aleppo. Mentre la prima caffetteria su suolo europeo aprì ad Istanbul nel 1475. Ancora oggi in Turchia il caffè si prepara nel cezve (pentolino), un bricco di rame e ottone stretto dal lungo manico. Nel 1630 solo a Il Cairo si contavano migliaia di caffetterie derivanti dalla leggenda del Sufismo legata al caffè. Ma nonostante fosse una bevanda amata dalla maggioranza, gli effetti eccitanti del caffè non incontravano il favore della legge islamica e in poco tempo ne fu vietato il consumo nei luoghi pubblici e tutte le caffetterie furono chiuse. Quando il Sultano d’Egitto continuò ad autorizzarne il consumo e il caffè raggiunse la sua diffusione più alta, si tentò di arrestarne il successo dichiarando che si trattava della “bevanda del diavolo” e che il suo consumo provocava irreparabili danni fisici. Ma non servì a porre fine alla storia del caffè. Ormai caffè aveva conquistato il cuore e il palato di tutti, continuando ad essere bevuto privatamente nei salotti delle case.

La storia del caffè in Italia ha inizio in una data e un luogo preciso: nel 1570 a Venezia, quando il padovano Prospero Alpino ne portò alcuni sacchi dall’Oriente. Infatti lo scambio mercantile attivo tra la Repubblica di Venezia e i musulmani del Nord Africa, dell’Egitto e dell’Impero ottomano portò all’introduzione di una grande varietà di beni, incluso il caffè, proprio sulle rotte di Venezia, uno dei principali porti europei del tempo. I mercanti veneziani introdussero il caffè presso l’aristocrazia veneta, pur con diverse insistenze. Ma in poco tempo, si diffuse anche nella terraferma, innanzitutto tra studenti, docenti e visitatori dell’Università di Padova. Ben presto Venezia divenne la capitale mondiale del caffè. Nel 1683 viene inaugurato in Piazza San Marco il caffè “All’Arabo”. In breve la città poteva contare un totale di 200 caffè di cui una trentina si affacciavano nella prestigiosa Piazza. Nel 1720 apre il Caffè Florian, ancora oggi il caffè esistente più antico al mondo (https://caffeflorian.com/florian-venezia/storia/)

Ma anche Trieste diventa un centro importante nella diffusione del caffè non solo in Italia, ma in Europa. Infatti nel 1719 la città diventa porto franco, trasformandosi così nel principale scalo mercantile dell’impero austro-ungarico e in uno tra i maggiori centri commerciali a livello europeo. Numerosi i sacchi di caffè che iniziarono infatti ad arrivare al porto di Trieste. Provenendo, in principio, da Turchia, Egitto ed Etiopia, e gradualmente anche da altri Paesi. Rapidamente si svilupparono molte imprese dedicate alla lavorazione dei chicchi e della polvere, ed anche alla vendita della bevanda, che si consolideranno poi nell’instaurarsi di una intera filiera caffeicola. Già nel 1768 viene aperta la prima caffetteria della città. Inoltre, nascono qui diverse torrefazioni di pregio, oggi note in tutto il mondo, tra cui la storica Hausbrandt, creata dalla famiglia Zanetti nel 1832, e la celebre Illycaffè, fondata negli anni ‘20 dall’ungherese Francesco Illy. La storia del caffè a Trieste prosegue nel tempo, con lo sviluppo incessante delle attività ad esso collegate. Arrivando perfino a registrare, agli inizi del ‘900, la fondazione della prima Borsa del Caffè del mondo. E Napoli? Pur essendo conosciuta oggi come la città del caffè espresso, conobbe solo in seguito questa storica tradizione. La sua diffusione arrivò attraverso le navi straniere che attraccavano nei porti della Sicilia e della stessa Napoli. Le prime testimonianze dell’uso del caffé a Napoli risalgono al 1614, ma alcuni ritengono che il caffè sia arrivato a Napoli ancor prima, proveniente da Salerno e dalla sua Scuola Medica Salernitana, dove la pianta veniva utilizzata per le sue proprietà medicinali tra il XIV e il XV secolo. Un ruolo fondamentale lo ebbero i Borboni. Infatti alla coppia Maria Carolina d’Asburgo e Ferdinando IV di Borbone dobbiamo una marea di innovazioni culinarie a Napoli. Se il re promosse moltissimo il consumo di pomodori e patate, e fu anche uno dei maggiori sponsor della pizza, l’austera ed elegante regina importò dall’Austria numerosissime tradizioni per lo più dolciarie, ma ci tenne moltissimo anche a portare in città il caffè viennese. Siamo sul finire del ‘700 e in tutta Europa ormai la bevanda è molto diffusa e nota, mentre a Napoli cominciano ad aprire le prime caffetterie.

Celebrato dall’arte, dalla letteratura, dalla musica e dalla vita mondana napoletana, il caffè divenne presto protagonista nella città partenopea. Veniva preparato con grande cura nella “cuccumella“, la tipica caffettiera a filtro napoletana derivata dall’invenzione del parigino Jean-Louis Morize nel 1819. Dopo la nascita delle prime caffetterie napoletane, cominciarono a codificarsi tutti quei rituali che oggi caratterizzano il caffè a Napoli: dalla tazzina di ceramica alla storia del caffè sospeso. Nel frattempo il caffe si diffondeva sia in Europa che nel mondo e con esso crescevano a dismisura gli interessi legati al suo commercio e contestualmente cresceva la determinazione a togliere agli arabi il monopolio sulla bevanda. Ad avere successo fu l’Olanda che nel 1690 riuscì a trafugare – nonostante la rigida vigilanza delle autorità islamiche – alcune piantine di caffè, trasferendole nelle terre tropicali di Ceylon (oggi Sri Lanka) e Giava (in Indonesia). Tramite la Compagnia delle Indie Orientali, l’Olanda si impose come punto di riferimento del mercato europeo del caffè.

Le piantine che il mercante olandese Pieter van der Broeck aveva trafugato da Mokha più di quarant’anni prima, si adattarono alle condizioni climatiche locali nelle serre dell’orto botanico di Amsterdam. Per il mezzo secolo successivo gli olandesi (e la Compagnia delle Indie) rimasero i padroni dei commerci europei, fino al clamoroso passo falso. Quando nel 1714 il borgomastro di Amsterdam offrì al re di Francia Luigi XIV, come regalo speciale, due piante di caffè in fiore. Furono collocate nelle serre reali di Versailles e qui, un ex ufficiale di marina, Gabriel Mathieu de Clieu, rubò una delle piante e la trasportò oltre l’Atlantico. Diede così inizio alla coltivazione di caffè nella Martinica francese, un’isola delle Antille. Nei cinquant’anni successivi le piante della Martinica raggiunsero un numero tale che riuscivano a soddisfare quasi per intero la domanda europea; ben presto le piantagioni si estesero a tutta l’area caraibica, da Haiti alla Giamaica, fino a Cuba e Portorico.

Il Brasile diventa l’ultimo protagonista ad opera del luogotenente brasiliano Francisco de Melo Palheta. La storia: successe che un generale francese, portò con sé nei territori d’oltreoceano una pianticella di caffè per produrne il prezioso frutto. A causa di una forte disputa territoriale però, i francesi dovettero scontrarsi con gli olandesi: venne proclamato arbitro dello scontro un funzionario brasiliano (che a quel tempo doveva essere di nazionalità portoghese). Il funzionario brasiliano, evidentemente in ottimi rapporti con la moglie del generale olandese, si fece consegnare una pianticella di questo straordinario frutto (ricordiamo che gli olandesi e i francesi monopolizzavano nei loro territori la produzione del caffè). Così la coltivazione cominciò a svilupparsi anche nelle terre brasiliane: già dopo cinquant’anni si espanse con dimensioni inimmaginabili. Introdotta in Brasile quindi all’inizio del 19esimo secolo, ebbe rapidamente un notevole successo: il clima tropicale e i fertili terreni nei dintorni di Rio de Janeiro favorirono l’estendersi delle colture, tanto che il Brasile divenne il maggior esportatore di caffè del mondo. La nuova coltivazione consolidò ancora maggiormente il predominio dei grandi proprietari terrieri con il ricorso alla mano d’opera servile, e rese più intensi i rapporti commerciali con l’Europa intera. Inoltre, provocò un piccolo terremoto negli equilibri politici del giovane paese spostando di fatto il potere economico verso le regioni sud-orientali. Rio de Janeiro, già sede imperiale, divenne il centro di un intenso movimento commerciale. In seguito, verso la fine del secolo, l’esaurimento dei terreni intorno alla città permise lo sviluppo delle coltivazioni anche nell’area della vicina San Paolo. La caffeicoltura in Brasile è direttamente responsabile di circa 1/3 della produzione mondiale di caffè, rendendo in tal modo il paese di gran lunga il maggiore produttore globale; una posizione questa che ha continuato a mantenere da più di 150 anni, seguito da Vietnam, Colombia ed Etiopia.

La nascita del caffè espresso

Il caffè espresso è una tipologia di caffè, la più consumata e conosciuta in Italia. Ottenuta dalla torrefazione e macinazione dei semi della Coffea arabica e Coffea robusta, è preparata a macchina secondo un procedimento di percolazione sotto alta pressione di acqua calda. Il caffè espresso trova le sue radici nel caffè istantaneo, il quale nasce a Torino nel 1884, in seguito all’invenzione della macchina per produrlo, “La Brasiliana”, brevettata da Angelo Moriondo. Tale invenzione nasceva dall’esigenza di soddisfare la richiesta della clientela del suo locale sito nel centro di Torino, in un tempo più breve di quello consentito dalle metodologie fino a quel momento utilizzate. Da un punto di vista tecnico, la macchina del caffè istantaneo era costituita da una grande caldaia in rame “a forma di campana”. Attraverso un meccanismo a vapore, l’acqua veniva riscaldata e canalizzata verso un letto di fondi di caffè, che erano posti in un filtro metallico. Il termine “caffè espresso”, in riferimento al caffè istantaneo, venne adottato per la prima volta da Desiderio Pavoni nella Fiera di Milano del 1906. Il caffè prodotto con le macchine a vapore era molto diverso da quello attuale, e probabilmente potrebbe risultare per noi oggi perfino sgradevole. Si trattava di un caffè poco consistente, non cremoso, molto amaro e soprattutto caratterizzato dal sapore di bruciato. Il termine divenne in seguito di uso comune per riferirsi al caffè istantaneo. Il termine “caffè espresso” viene per la prima volta inserito all’interno del nome ufficiale di un brevetto da Antonio Cremonese nel 1936; tale brevetto sarebbe stato poi acquistato da Achille Gaggia, migliorato e commercializzato come macchina per “crema caffè”. Questa nuova denominazione veniva dal fatto che il caffè presentava uno strato di crema assente nei caffè istantanei. La crema caffè divenne dunque il caffè espresso nella forma attualmente riconosciuta. La macchina di Gaggia introdusse un sistema basato su pistoni che spingevano acqua ad alta temperatura attraverso la polvere di caffè, inaugurando così il primo metodo di estrazione del caffè espresso a pressione. Il risultato finale di questa innovazione si tradusse nell’ottenimento di un caffè espresso che si discostava dall’amaro tradizionale, sprovvisto del caratteristico retrogusto di bruciato, e caratterizzato da una consistenza densa e cremosa. Nel 1947, Achille Gaggia registrò un secondo brevetto, introducendo il pistone e sostituendo il sistema a torchio con una leva che spingeva l’acqua a una pressione di 9/10 atmosfere nel caffè macinato. Questa innovazione consentì di estrarre gli aromi che conferivano la tipica pienezza al gusto e le componenti che contribuivano alla formazione della crema. Il caffè, attraversato solamente dall’acqua, manteneva integralmente le sue caratteristiche olfattive e gustative “nella tazza”. L’aroma intenso, in particolare, contribuì al rapido successo della “crema caffè espresso”, consolidando questo modo di degustare il caffè come uno dei simboli più celebri del “made in Italy”.

Preparazione ottimale dell’espresso

Da un punto di vista fisico l’espresso è una bevanda con un volume di 25-30 ml ottenuta dalla percolazione di acqua calda sotto pressione, per circa 25 secondi che passa attraverso uno strato di caffè (circa 7-9 g) tostato, macinato e pressato; nel passaggio attraverso la polvere di caffè, la pressione dell’acqua (9 atmosfere) si esaurisce e la bevanda fuoriesce a pressione atmosferica. Da un punto di vista chimico si tratta di un’estrazione solido-liquido dove il solvente è l’acqua calda. Il metodo espresso per la preparazione del caffè si contraddistingue dagli altri metodi soprattutto per l’utilizzo di un’elevata pressione dell’acqua e per una sua temperatura che non raggiunge il punto di ebollizione. Inoltre la macinatura del caffè tostato particolarmente fine offre una resistenza all’acqua di percolazione tale che permette l’estrazione di sostanze lipofile e idrosolubili che regalano alla bevanda in tazza caratteristiche uniche in termini di crema, aroma, corpo e retrogusto. Di fondamentale importanza è la freschezza della miscela tostata; in termini pratici, la massima fragranza dell’espresso si ottiene all’apertura della confezione sigillata del produttore, col passare dei giorni, l’esposizione dei chicchi all’aria ambiente tende a irrancidire le sostanze oleose contenute, con conseguente minore produzione di crema e alterazione del gusto. È importante evidenziare che anche la macinatura al momento ha grossa importanza, poiché già 20 minuti dopo il 40% degli aromi si è volatilizzato. Anche la tazzina ha la sua importanza: la forma conica permette di osservare con precisione la quantità scesa in essa, il forte spessore, ovvero grande massa, contribuisce a mantenere relativamente costante la temperatura dell’espresso, la tazzina dovrà risultare calda già prima dell’uso, per questo motivo, le tazzine nei locali bar sono posizionate sopra la macchina, coperte da un tovagliolo di stoffa. Oltre che alla tazzina di porcellana servita con il piattino, molto spesso il caffè espresso viene servito in bicchierini di vetro usati per consumare superalcolici come la vodka, e viene definito caffè in vetro, ma non ha alcuna influenza sul sapore della bevanda. In realtà c’è una piccola differenza: la tazzina di vetro trattiene meno il calore e quindi il caffè si raffredda più velocemente.

Per quanto riguarda la caffeina, invece sono diversi i fattori da considerare, dipendendo non solo dalla varietà di caffè ma anche dalla macinatura e dal metodo di lavorazione. Nel caso della macinatura, quanto più sarà fine, tanto più alta sarà la quantità di caffeina. Il motivo è strettamente legato alla preparazione: la miscela fine rende infatti più difficile e lento il passaggio dell’acqua che in questo modo riuscirà a estrarre più sostanze, tra cui la caffeina. Anche la tostatura incide sulla quantità di caffeina così come, ovviamente, la quantità di acqua utilizzata. Il caffè espresso presenta una quantità di caffeina che oscilla tra i 30 e i 50 milligrammi per 30 millimetri, l’equivalente di una tazzina, mentre il caffè americano, ad esempio, contiene tra gli 8 e i 15 milligrammi per la stessa quantità, quindi a parità di quantità il caffè espresso presenta più caffeina di quello americano ma, a ben vedere, c’è un equivoco su cui fare chiarezza. Quando beviamo un caffè espresso, consumiamo una sola tazzina (30 ml circa appunto), quando invece sorseggiamo un caffè americano, assumiamo circa 240 ml (1 tazza). Se la matematica non è un’opinione, è chiaro che a parità di quantità l’espresso è più ricco di caffeina ma, di fatto, assumiamo più caffeina con una tazza di caffè americano.

Tempo e clima sul caffè

Il suolo e il clima giocano un ruolo cruciale nel determinare i profili aromatici e gustativi delle diverse varietà di caffè. I suoli ricchi di nutrienti come quelli vulcanici, influenzano fortemente la qualità del caffè. Tali suoli si trovano in regioni come l’Etiopia o il Costa Rica. I caffè coltivati in queste terre hanno spesso profili aromatici complessi, con note floreali e fruttate. Inoltre i climi, insieme a specifiche condizioni di altitudine, contribuiscono ulteriormente a questa ricca varietà di sapori e aromi. Due sono le componenti principali del clima da considerare: la temperatura e le precipitazioni. Le temperature ideali per la coltivazione del caffè sono tra i 18 e i 24°C. Una temperatura troppo alta o troppo bassa può stressare le piante e alterare la qualità delle ciliegie di caffè. Le regioni con un’alternanza marcata tra stagioni distinte – ad esempio, una stagione di piogge seguita da un periodo secco – consentono alle ciliegie di maturare lentamente. Anche l’altitudine svolge anche un ruolo cruciale. I cafè coltivati in alta quota, come in Giamaica sulle Blue Mountains, sono esposti a temperature più fresche. Queste condizioni rallentano la maturazione delle ciliegie, permettendo così un accumulo maggiore di zuccheri e composti volatili, che arricchisce il profilo gustativo del caffè. Oltre a fattori globali, anche i microclimi giocano un ruolo significativo. Un microclima è determinato da variazioni del clima su un’area geografica ristretta. Colline, valli e bacini idrici locali possono creare microclimi unici che influenzano la luce solare, la temperatura e l’umidità delle piantagioni. Ad esempio, un versante collinare può ricevere più sole di una valle adiacente, influenzando così il tempo di maturazione delle ciliegie e la concentrazione degli aromi. Gli attuali cambiamenti climatici possono incidere sulla produzione e qualità del caffè: Temperature più elevate accelerano il processo di maturazione delle ciliegie del caffè, portando a profili aromatici sbilanciati. Inoltre, l’aumento del calore aumenta il tasso di proliferazione dei parassiti, come i coleotteri piralidi delle bacche di caffè, che attaccano incessantemente i raccolti: un doppio problema che incide enormemente sia sulla quantità che sulla qualità. Non solo, ma anche le marcate fluttuazioni delle precipitazioni portano a conseguenze nefaste: le forti piogge erodono le sostanze nutritive del terriccio, fondamentali per la salute delle piante, mentre le epidemie di parassiti e malattie dopo periodi di siccità prolungati aumentano le difficoltà dei produttori. Come anche gli eventi estremi: grandinate impreviste, inondazioni venti forti, portano a devastanti perdite di raccolto, aggiungendo volatilità a un mercato già instabile, il che significa un rischio reale e allarmante per soddisfare la futura domanda di caffè. La ricerca di caffè resistente al cambiamento climatico è in corso. Sebbene la varietà Robusta sembri meno vulnerabile, il futuro dell’Arabica, che rappresenta circa il 70% della produzione mondiale, è incerto. Scienziati e agronomi lavorano alacremente per identificare e sviluppare coltivazioni capaci di affrontare le sfide climatiche future.

Le specie di caffè diffuse al mondo

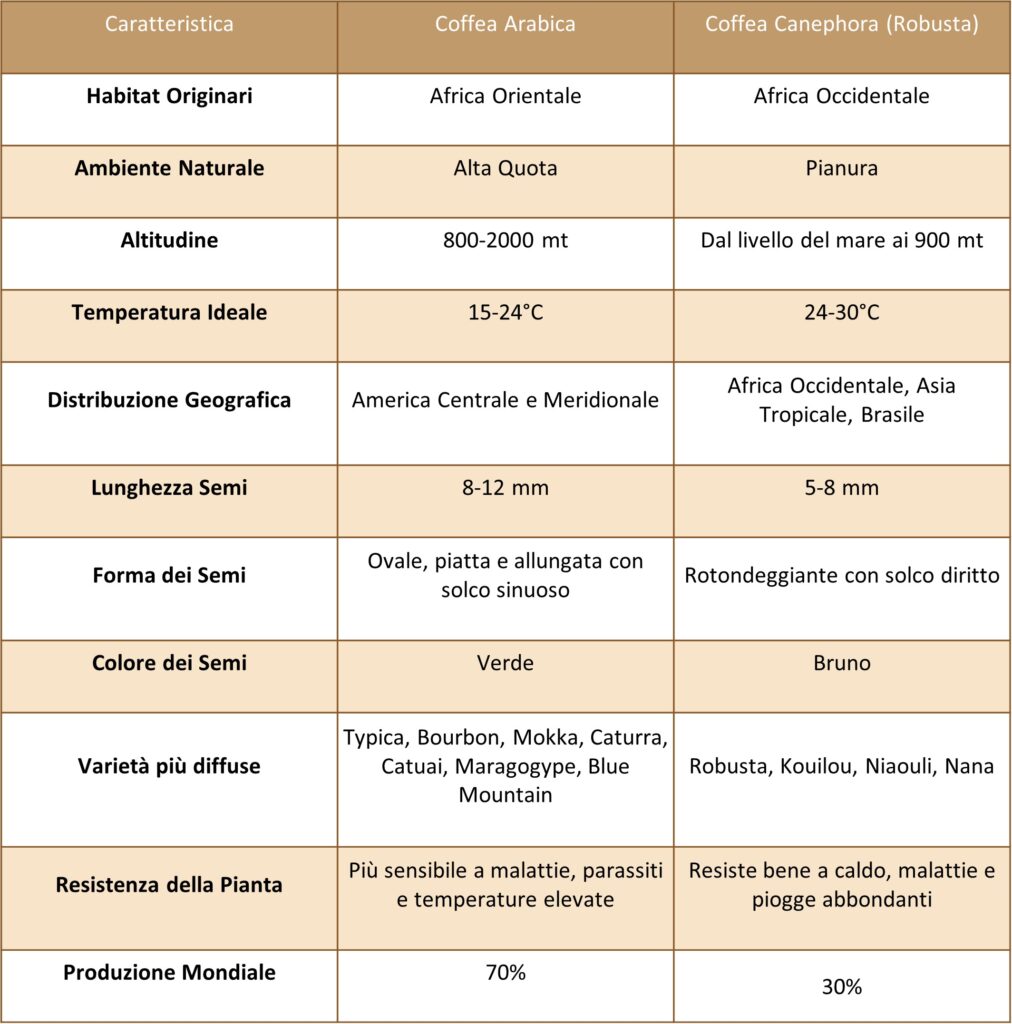

Il caffè viene prodotto grazie alla macinazione dei semi dell’albero tropicale Coffee, appartenente alla famiglia delle Rubiacee. Attualmente esistono quasi cento specie della pianta, ma sono poche quelle sfruttate per la produzione del caffè. In particolare le due più utilizzate nel mondo sono:

Coffea Arabica: è quella più conosciuta e utilizzata, ed ha origine in Africa e in Arabia. Il caffè prodotto da questa specie è descritto come una bevanda dal sapore dolce ma con un punto amaro e ricco d’aroma.

Coffea Robusta: o Canephora, trae le sue origine dall’Africa tropicale. Questi chicchi permettono di produrre una bevanda dal sapore più delicato rispetto al Coffea Arabica.

La varietà Arabica del caffè, costituita al 100% da chicchi Arabica, presenta un contenuto di zuccheri superiore rispetto ad altre varietà. Ecco come questa caratteristica contribuisce alle sue qualità gustative:

Sapore delicato;

Corpo leggero e morbido;

Intensità media;

Profumo fruttato;

Gusto leggermente acido

A differenza dell’Arabica, la tipologia di caffè Robusta produce una bevanda dal gusto completamente diverso. Ecco le sue principali caratteristiche:

Sapore forte e deciso;

Corpo pieno e rotondo;

Intensità elevata;

Aroma speziato, con note di frutta secca e cioccolato;

Leggera amarezza.

le differenze principali tra le varietà Arabica e Robusta sono: Il caffè Arabica è particolarmente apprezzato per il suo sapore delicato, dolce e aromatico, con note fruttate e una leggera acidità. Il caffè Robusta, al contrario, ha un gusto più forte, amaro e corposo. Mentre l’Arabica rappresenta circa il 60-70% della produzione mondiale di caffè, il Robusta copre il 30-40%, offrendo una carica energetica più intensa.

Quali sono le proprietà nutrizionali?

Per preparare una tazzina di caffè si utilizzano mediamente 6 g di polvere. 100 grammi di caffè macinato (miscela di arabica e robusta) apportano circa 287 Calorie e contengono approssimativamente:

4 g di acqua

10 g di proteine

15 g di lipidi

28 g di carboidrati

130 mg di calcio

4 mg di ferro

160 mg di fosforo

2020 mg di potassio

74 mg di sodio

0,2 mg di vitamina B2 o Riboflavina

10 mg di vitamina B3 o Niacina

Il caffè contiene a seconda della miscela (arabica o robusta) 1-2 g di caffeina ogni 100 g di polvere di caffè. Una tazzina di caffè preparata con circa 6 g di polvere contiene – a seconda del metodo di preparazione (espresso o moka) e a seconda del tipo di miscela – da 50 a 120 mg di caffeina. Il caffè è in grado di stimolare il sistema nervoso centrale, riducendo la sensazione di sonno e aumentando la sensazione di benessere. I suoi effetti tonici e stimolanti si percepiscono anche sul cuore e a livello delle funzioni psichiche, con il miglioramento delle capacità mnemoniche e l’aumento della facilità di ragionamento. L’effetto stimolante del caffè si percepisce anche sull’attività digestiva in quanto stimola la secrezione gastrica e biliare. Il caffè, inoltre, diminuisce l’appetito e riduce la sensazione di fame. Ha importanti proprietà antiossidanti e, secondo diversi studi, proprietà antinfiammatorie. Può funzionare come analgesico contro il mal di testa. La tollerabilità di questa bevanda varia da persona a persona: quando si supera la soglia di tollerabilità gli effetti negativi vanno da palpitazioni e disturbi del ritmo cardiaco, a tremori, passando per insonnia, acidità di stomaco e ipereccitabilità. Troppo caffè può anche comportare stati depressivi e ipertensione. Può dare o esacerbare gastrite e reflusso gastrico. Data la sua azione neurostimolante, questa bevanda è inadatta al consumo da parte dei bambini. E’ inoltre sconsigliata berla appena svegli: il caffè viene considerato una bevanda nervina perché contiene caffeina. Quest’ultima è un alcaloide che agisce sul sistema nervoso centrale ed è in grado di tenerci svegli e darci le giuste energie per affrontare la giornata. Ciò che è poco noto è che nelle prime ore della giornata c’è un maggior assorbimento di caffeina. Essa funge da stimolante per il cortisolo ovvero l’ormone dello stress che agisce sul metabolismo, sul sistema immunitario e sui livelli di glicemia. Pertanto, i momenti migliori per bere caffè sono a metà mattinata oppure prima di uno sforzo fisico.

I vari tipi di caffè

È la bevanda più consumata al mondo e ne esistono innumerevoli varianti, specie in Italia. Di seguito le principali.

Caffè ristretto (o corto): Si ottiene semplicemente lasciando fluire meno liquido nella tazzina, così da estrarre dalla polvere macinata del caffè solo le prime frazioni della polvere di caffè. Si ottiene un caffè che presenta intensità, corpo e finezza aromatica ed è inoltre più denso (cremoso) dato che la crema, in questo caso, è una frazione considerevole del volume totale presente in tazzina.

Caffè lungo: Ottenuto lasciando fluire più acqua nella tazzina, si ha così un caffè con una maggiore diluizione che presenta diversa finezza aromatica, dovuta alla maggior estrazione di sostanze, un’amarezza pronunciata e un maggiore contenuto di caffeina.

Caffè americano: è un tipo di caffè espresso a cui viene aggiunta dell’acqua calda per renderlo più lungo. Una variante è il Long black, diffuso in Australia e zone limitrofe, nel quale prima si riempie la tazza con acqua calda, quindi vi si versa l’espresso.

Caffè macchiato (cortado in Spagna): si ottiene aggiungendo una piccola quantità di latte, freddo o caldo, perciò l’espresso appena preparato prende il nome di macchiato freddo o macchiato caldo. A volte si mette la sola schiuma del latte caldo o la panna e allora abbiamo le varianti di caffè con panna e di caffè schiumato.

Caffè corretto: è una comune definizione usata per indicare un caffè espresso con aggiunta di una piccola quantità di un superalcolico da specificare al momento dell’ordine; solitamente si usa grappa o sambuca; il caffè può essere servito in tazzina. (o bicchierino) con tanto di alcolico già versato, oppure con alcolico separato. Di recente lo si può correggere anche con lo zabaione, un mix di dolce e alcol.

Caffè decaffeinato: espresso la cui polvere macinata è stata sottoposta a un processo di estrazione della caffeina prima di essere usata per estrarre la bevanda.

Caffè viennese: diffuso nel Triveneto, è un espresso con cioccolato, panna montata, cannella o cacao.

Caffè calabrese: avente origine in Calabria è un espresso con liquirizia, fiammeggiato con brandy o cognac e un cucchiaino di zucchero.

Caffè leccese: Il vero caffè salentino può essere semplice con i cubetti di ghiaccio o “soffiato” ovvero montato per qualche istante con il vapore. La variante originale leccese prevede l’aggiunta di latte di mandorla, il cui sapore dolcissimo andrà a sostituire lo zucchero. (c’è una versione similare in Spagna, nota come cafè del tiempo: caffè caldo, ghiaccio e fettina di limone)

Caffè “marocchino”: nato in Piemonte, si è rapidamente diffuso in tutta la penisola e non ha nulla a che fare con la nazione africana; nella sua ricetta originale è composto nella sua base da crema di latte e caffè e presenta una spolverata di cacao fondente sul top. Da non confondere con il mocaccino dove è presente il cioccolato come parte integrante della bevanda.

Caffè shakerato: è una bevanda fredda preparata con caffè espresso, ghiaccio e zucchero shakerati insieme per ottenere una consistenza cremosa e schiumosa. Si prepara versando il caffè caldo nello shaker con il ghiaccio e lo zucchero (o sciroppo), e agitando energicamente per circa un minuto prima di servirlo.

Curiosità sul caffè

La pianta del caffè ha foglie verdi, fiori bianchi e frutti rossi, come i colori della bandiera italiana

Il frutto del caffè è chiamato drupa o ciliegia ed è formato da una buccia esterna, dalla polpa, da un pergamino che ricopre il chicco, da una pellicola argentea e dal chicco stesso.

I primi cinque paesi produttori di caffè sono nell’ordine Brasile, Vietnam, Colombia, Indonesia e Etiopia.

Il caffè più costoso è il caffè kopi Luwak (può arrivare a costare oltre 300$/kg!) e viene prodotto in Indonesia. Ciò che rende questo caffè così speciale è il fatto che i chicchi vengono mangiati e digeriti dallo zibetto delle palme per poi essere raccolti dalle feci dell’animale, poi vengono lavati e tostati.

Si dice che Beethoven fosse un vero perfezionista anche nella preparazione del caffè: per preparare la tazzina perfetta contava uno a uno 60 chicchi.

Furono i partecipanti e i sostenitori del Boston Tea Party (un atto di protesta dei coloni americani contro le tasse del governo britannico) a introdurre il caffè al posto del tè nella pausa delle cinque. Un gesto risoluto per rafforzare ulteriormente la loro indipendenza dagli inglesi.

Si racconta che lo scrittore e drammaturgo francese Honoré de Balzac, consumasse circa 50 tazze di caffè al giorno per “alimentare il suo estro creativo”.

Il caffè è stato dichiarato illegale non una, non due ma ben tre volte! La prima volta nel 1511 alla Mecca, in Arabia Saudita, fu poi la volta dell’Europa nel 1675 quando, per un editto di Carlo II, si proibiva l’esercizio dei caffè a Londra e, infine, in Germania nel 1677 per un’ordinanza di Federico il Grande, preoccupato per le implicazioni economiche legate all’importazione.

- I maggiori 10 consumatori di caffè pro-capite nel mondo sono:

- Finlandia (12 kg/anno);

- Norvegia (9.9 kg/anno);

- Islanda (9 kg/anno);

- Danimarca (8.7 kg/anno);

- Olanda (8.4kg/anno);

- Svezia (8.15 kg/anno);

- Svizzera (7.9 kg/anno);

- Belgio (6.8 kg/anno);

- Lussemburgo (6.5 kg/anno);

- Canada (6.5 kg/anno)

E l’Italia? Si piazza al 13° posto, dopo la Bosnia (?) e l’Austria, ma prima del Brasile!

Lascia un commento