Fino a qualche decennio fa, il suolo era in gran parte ricco e fertile, oggi in molte zone del mondo è esausto, sfruttato all’inverosimile con pratiche agricole poco lungimiranti e, in molti casi, avvelenato da prodotti chimici e non solo. Non esiste quasi più la pratica della coltivazione circolare applicata in determinati intervalli temporali di colture differenti che dava tempo al suolo di rigenerarsi di quegli elementi di cui si era impoverito con la coltivazione della pianta precedente, ma si stimola la stessa monocoltura a produrre sempre più con l’utilizzo di prodotti chimici di cui faccio fatica a pensare che siano innocui per la salute umana.

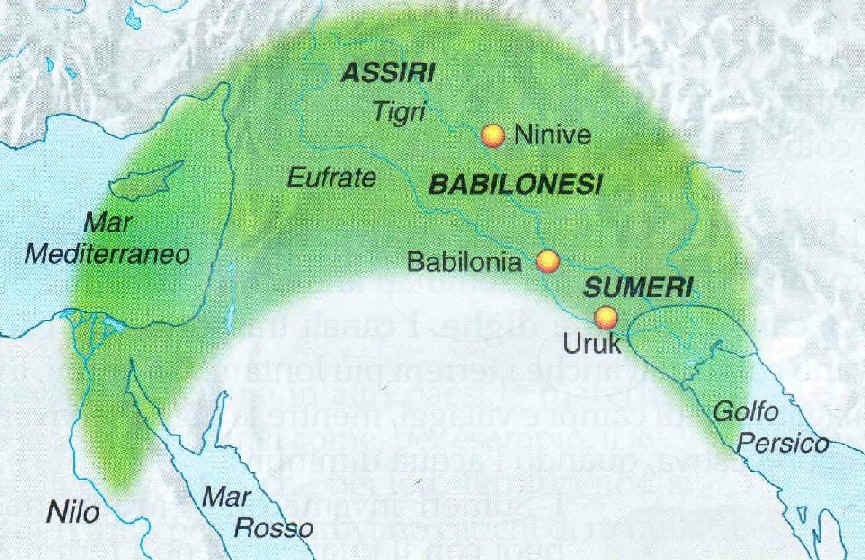

La natura ha da millenni operato senza che nessuno stimolasse la produzione di quel prodotto piuttosto che l’altro. Se prediamo in mano parte di quel terriccio che troviamo nelle foreste ancora intatte (e che sono sempre meno), ebbene quella semplice manciata è uno dei luoghi più ricchi e complessi della Terra, con milioni di microorganismi che la popolano (tra cui molti batteri) che lavorano interconnessi per formare il vero cuore pulsante del nostro Pianeta. Per millenni la storia dell’uomo si è evoluta intorno a posti molto fertili, ricchi e produttivi (babilonesi, egiziani, greci e romani…)

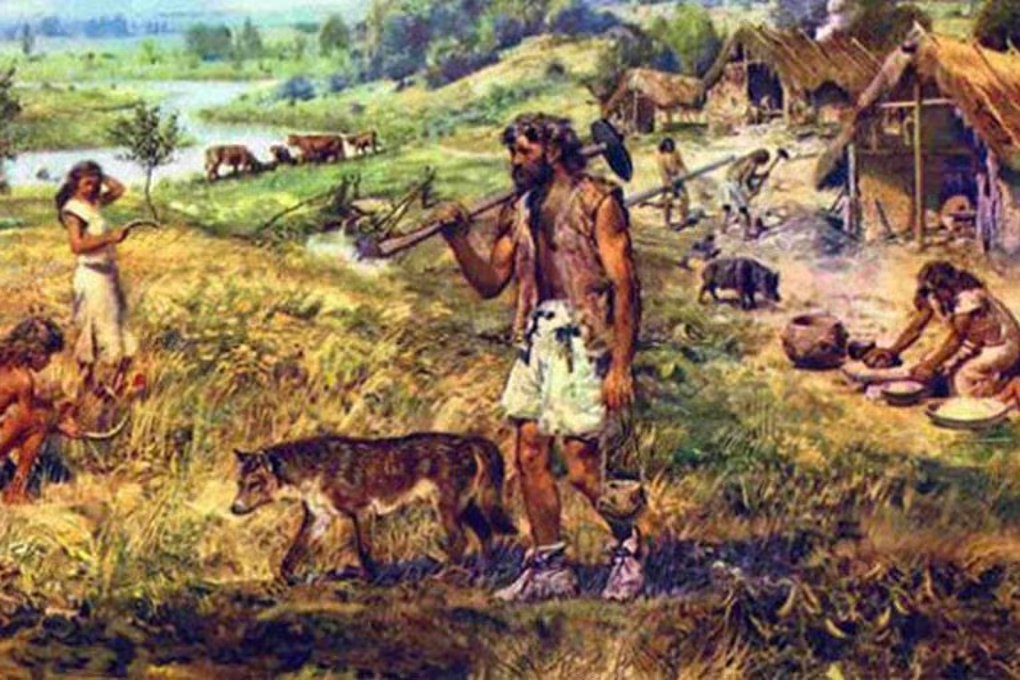

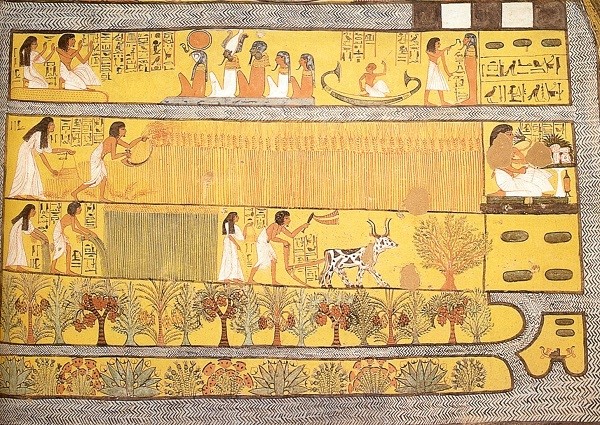

e non è un caso che proprio nella cosiddetta “mezzaluna fertile” (la Mesopotamia, tra i fiumi Tigri ed Eufrate), circa 10.000 anni fa sono iniziate le coltivazioni di gran parte delle colture oggi note (vite, grano, orzo…), dando vita a quella che gli storici chiamano “rivoluzione neolitica” ovvero la trasformazione su larga scala da uno stile di vita fondato sulla caccia, pastorizia e quindi nomadismo, a uno prevalentemente agricolo e sedentario. Fu il suolo alluvionale, arricchito da periodiche inondazioni dei fiumi (eventi frequenti e che oggi imputeremo ai cambiamenti climatici!) a fornire le condizioni ideali per questa rivoluzione. Noto nella storia sono gli eventi alluvionali periodici del Nilo che depositavano uno strato di limo fertile sui campi circostanti che permettevano agli egizi di coltivare le stesse terre per millenni, senza alcun problema, dando vita a una delle civiltà più longeve della storia. Noi ricordiamo l’Egitto per le piramidi, i geroglifici e altre costruzioni maestose, ma gli antichi egizi chiamavano il loro paese Kemet, ossia “terra nera fertile”, per distinguerla da Dsrt, ovvero la “terra rossa” del deserto. Ma storie analoghe hanno contribuito allo sviluppo di civiltà anche nel resto del mondo, come le civiltà della valle dell’Indo, o le civiltà Maya e Atzeche, fino all’antica Grecia e agli antichi romani.

Per millenni queste civiltà svilupparono pratiche agricole sofisticate, coma la già accennata rotazione delle colture, l’irrigazione controllata e l’uso di fertilizzanti naturali che permettevano di mantenere e persino migliorare la fertilità del suolo nel tempo. Col passare del tempo però questo equilibrio si ruppe: l’agricoltura diventò sempre più intensiva e disconnessa dai cicli naturali; la pressione della popolazione in crescita combinata con azioni agricole sempre più aggressive, iniziò ad erodere la ricchezza del terreno e l’irrigazione eccessiva portò alla salinizzazione dei suoli rendendo vaste aree incoltivabili. Nel IV sec. a.C. Platone descrisse così le colline dell’Attica: “ciò che rimane oggi rispetto a ciò che esisteva allora è come lo scheletro di un uomo malato: tutta la terra grassa e soffice si è consumata ed è rimasta solo la nuda ossatura della terra.” Le civiltà che avevano prosperato grazie anche alla generosità della terra, iniziarono a declinare, vittime anche della loro incapacità di comprendere e rispettare i limiti naturali dell’ecosistema che la sosteneva. Il suolo è la base della civiltà, ma anche una risorsa fragile e finita; quando lo trattiamo come inesauribile e lo sfruttiamo senza riguardo per i suoi tempi di rigenerazione, quando lo avveleniamo, rischiamo di minare le fondamenta stesse della nostra esistenza. Ogni anno, anche se le aree verdi sono aumentate nel mondo, si perde lo 0,3% della nostra capacità di produzione agricola solo per causa da imputare al consumo del terreno. Sembrerebbe un numero picco, ma in un secolo diventa il 30%. Eppure non se ne parla più di tanto, perché il suolo è nascosto sotto i nostri piedi, è una risorsa che diamo per scontata e che ci sembra impossibile che possa in qualche modo finire.

NEW AGE?

Negli ultimi decenni si è sviluppato un movimento di agronomi e agricoltori che stanno riscoprendo e reinventando pratiche antiche, combinando le conoscenze moderne con i ritmi naturali e sempre più giovani si sta riavvicinando all’agricoltura rigenerativa. Ho scoperto sul web un giovane agricoltore, Stefano Russo che, a volte in collaborazione con Chiara Daverio, mostra, in modo talvolta ironico, come adottando strategie naturali e antiche, la produzione magari è più lenta, ma abbondante anche senza l’utilizzo di prodotti chimici o di tecniche oramai di uso comune ma che in realtà impoveriscono il terreno più o meno gradualmente . Questa filosofia, che potrebbe essere definita come un ritorno della “new age”, ma che in realtà si avvale di metodi che sono stati validi per millenni e che mirano a rigenerare la salute dell’intero ecosistema, si basa su alcuni principi fondamentali, quali: minimizzare il trattamento del suolo, mantenere una copertura vegetale costante, diversificare le colture, integrare gli animali nel sistema agricolo e comprendere la natura e le caratteristiche del terreno interessato. Come dicevo prima, la sfida è dimostrare che “lavorando” con la natura e non contro di essa si possono garantire raccolti abbondanti rigenerando al contempo la risorsa che ce li fornisce. E qui entra in gioco la comunicazione dell’industria alimentare: sebbene sempre più consumatori sono consapevoli dell’importanza della salute del suolo e quindi dei suoi frutti, ovvero di una alimentazione più “naturale” e genuina, l’industria alimentare spinge, anzi continua a spingere verso una alimentazione multiprocessata non buona per la salute umana e che richiede poi, guarda caso, l’intervento dell’industria farmaceutica. L’agricoltura rigenerativa ci ricorda che non siamo separati dalla natura, ma parte integrante di essa, ci invita a vedere l’uomo non come conquistatore della terra ma come suoi custodi. E probabilmente molte guerre non avrebbero modo di generarsi.

BREVE STORIA DELL’ ALIMENTAZIONE E LA SALUTE

La storia dell’alimentazione è lunga quanto quella dell’uomo che fin dall’origine ha dovuto procurarsi di che nutrirsi. Per diversi millenni è stata un’attività molto diversa da come la intendiamo oggi: più semplice e naturale ma che ha iniziato a rappresentare un problema per la popolazione mondiale solamente negli ultimi 100 anni. Dalle origini fino all’inizio del Neolitico, circa 10.000 anni fa, l’uomo viveva di selvaggina, verdure, frutta secca e, quando capitava, frutta fresca e bacche. Era infatti cacciatore/raccoglitore e la sua vita quotidiana era basata su un dispendio energetico molto elevato. Iniziarono le prime relazioni sociali incentrate sulla condivisione di risorse alimentari e convivialità intorno al fuoco. Lo schema alimentare su cui il nostro organismo si è costituito era quindi incentrato sulla combinazione di proteine animali, carboidrati vegetali associati a fibre. Con lo sviluppo dell’agricoltura, l’uomo è gradualmente diventato sempre più sedentario e ha trasformato il suo rapporto con il cibo. La maggior parte della popolazione era rappresentata da persone che lavoravano assiduamente, caricandosi anche di pesi notevoli. La loro alimentazione era incentrata soprattutto sui prodotti più disponibili, come le granaglie integrali che trasformavano in pane. Meno di frequente consumavano legumi, uova, frutta e verdura; raramente, proteine nobili come carne e pesce. Questa variazione si è avuta in tempi relativamente brevi, dell’ordine del migliaio di anni, un tempo breve se paragonato ai tempi necessari per l’evoluzione umana.

Si iniziano a “combinare e mischiare” gli alimenti e a preparare qualche “delizia”, non per la sopravvivenza, ovviamente, ma per concedersi un po’ di piacere. Nasce la golosità. E questi cambiamenti “alimentari” avvengono in tempi sempre più brevi e il nostro corpo ha faticato ad adattarsi a queste trasformazioni, specie dal punto di vista metabolico. E iniziano a distinguersi con molta chiarezza, anche a livello alimentare, il mondo della povertà e della sottomissione, contro quello della ricchezza e del potere. Insomma, fame versus abbondanza. Con la scoperta di nuove terre ci fu uno scambio e contaminazione degli alimenti. Ad esempio dalle Americhe giunsero nuovi alimenti (fagioli, quinoa, tacchino, patate, pomodori….) che cambiarono la dieta delle popolazioni europee. Ci fù l’introduzione anche dello zucchero. Lo zucchero non era un alimento nuovo, ma fintanto che era prodotto a partire dalla canna da zucchero era rimasto un ingrediente molto marginale per via del suo costo elevato. Sta di fatto che iniziò a sostituire i dolcificanti naturali, tra cui il miele. Negli ultimi 100 anni, con l’industrializzazione dell’alimentazione, i cambiamenti delle abitudini alimentari sono avvenuti in tempi sempre più brevi, stravolgendo il rapporto del nostro cervello con nuove forme di cibo e modalità di alimentazione con evidente squilibrio tra le nostre radici biologiche e le innovazioni moderne. A ciò si aggiunge un marketing sempre più aggressivo e la globalizzazione che hanno allontanato l’essere umano dallo stato naturale in cui il nostro organismo si è evoluto. E si è passati a una alimentazione sempre meno naturale con un eccesso di zuccheri semplici, farine raffinati, cibi processati se non ultra processati, che hanno avuto come conseguenza l’insorgere di malattie metaboliche, anche di grave entità. Quindi il nostro organismo che è stato “progettato” per una scarsità di cibo, in cui l’alimentazione era connessa con il movimento, ora sta faticando, e non poco, ad adattarsi all’abbondanza moderna e alla sedentarietà.

I cibi ultraprocessati sono alimenti industriali che subiscono molteplici fasi di lavorazione e contengono ingredienti non comuni in una cucina domestica, come additivi, conservanti, coloranti, dolcificanti e aromi artificiali. Questi alimenti sono spesso ad alto contenuto di zuccheri, grassi saturi e sale, ma poveri di nutrienti essenziali. Oramai costituiscono la prevalenza della nostra dieta visto che fanno parte di questa categoria i prodotti da fast food, i piatti pronti e molti surgelati, cracker, fette biscottate, cereali per la colazione, bevande, snacks e dolci, carni trasformate (salsicce, wurstel e hamburger pronti….a proposito avete idea di quale sia la composizione di un wurstel e di come viene prodotto? Da quando l’ho scoperto, un po’ tardi, non li ho più mangiati….), salse pronte e anche yogurt zuccherati e alla frutta.

Questi alimenti sono spesso caratterizzati da un elevato contenuto di zuccheri aggiunti, grassi saturi e sale, e possono essere poveri di nutrienti essenziali come vitamine e fibre e il loro consumo eccessivo è stato associato a vari problemi di salute, come obesità, malattie cardiovascolari e diabete. La società moderna, almeno in occidente, ma in tono minore anche nel resto del mondo, è strutturata intorno alla proposta e vendita di cibo, essendo questo uno dei più grandi business del pianeta, se non il principale e il più redditizio. E il marketing gioco un ruolo fondamentale instaurando una pressione su tale necessità: le aziende di cibi ultraprocessati utilizzano sofisticate analisi dei dati per comprendere le preferenze dei consumatori. Grazie ai social media e alla pubblicità online, riescono a raggiungere specifici segmenti di pubblico con messaggi mirati e altamente efficaci. La pubblicità di questa tipologia di prodotti è onnipresente e omnicanale, le risorse investite in comunicazione sono altissime. Le tecniche narrative, come storie coinvolgenti e contenuti emozionali, contribuiscono a costruire un legame tra brand e consumatore. Le aziende spesso utilizzano celebrità e influencer per promuovere i loro prodotti, creando un’associazione positiva tra il consumatore e i prodotti. Questi ultimi vengono frequentemente associati a esperienze positive e stili di vita desiderabili, creando un’illusione di salute e benessere. Il consumatore è portato a credere che alimenti ricchi di zuccheri e grassi possano essere parte di una dieta sana, contribuendo così a scelte alimentari poco consapevoli. I colori del packaging sempre più vivaci e glamour, le confezioni innovative e i loghi memorabili attirano l’attenzione e creano un’identità forte, facendo leva su emozioni e aspirazioni. Questo perché ci nutriamo di percezioni e di sensazioni visive prima ancora che gustative. Questi prodotti, ricchi di zuccheri, grassi e additivi chimici, sono sapientemente confezionati e pubblicizzati per attrarre i consumatori, spesso ignari dell’impatto di questi cibi sulla propria salute.

In pratica il cibo è passato da necessità, da mezzo per il sostentamento a fine ultimo e di status symbol.

Ricordo alcune pubblicità ingannevoli negli anni 70 che hanno influenzato il modo di mangiare in molte famiglie, incolpando olio di oliva e burro di essere grassi e dannosi per la salute e di sostituirli con margarina vegetale e olio di semi (oggi si è dimostrato l’esatto contrario), o i cibi pronti, ugualmente salutari ma subito disponibili per uno snack veloce per riprendere poi l’attività con maggior vigore (ma che intanto creavano un picco glicemico con la necessità di ingurgitare altro cibo entro breve). Un esempio di cattiva informazione riguarda i prodotti etichettati come “senza zuccheri aggiunti” che porta i consumatori a credere che il prodotto sia sano o a basso contenuto di zuccheri. In realtà, molti di questi alimenti contengono zuccheri naturalmente presenti o altri dolcificanti nascosti sotto nomi meno conosciuti, come sciroppo di glucosio, fruttosio o maltodestrine. Questi ingredienti hanno comunque un impatto significativo sulla glicemia, ma il marketing li presenta come alternative innocue. Ciò ovviamente confonde, inconsapevolmente, il consumatore che viene “spinto” a fare scelte che, anziché migliorare la loro salute, contribuiscono a mantenere abitudini alimentari poco sane. Questo esempio mette in luce come il marketing possa confondere i consumatori, portandoli a fare scelte che, anziché migliorare la loro salute, contribuiscono a mantenere abitudini alimentari poco sane. Quando i messaggi pubblicitari possono trasformare cibi poco salutari in scelte apparentemente ideali, il marketing alimentare si pone sotto i riflettori come una forza che influenza pesantemente le decisioni di molte persone. Negli ultimi decenni, il marketing alimentare è diventato una delle forze più potenti nel modellare le abitudini alimentari delle persone, spesso accusato di promuovere cibi malsani e di contribuire all’aumento delle malattie metaboliche come obesità e diabete. Nelle pubblicità e nel packaging, si usano termini o immagini legati al calore familiare, a feste, alla tradizione, sapori antichi, ai termini naturale, senza zuccheri aggiunti, bio, artigianale e via dicendo, per far percepire i loro prodotti come sani e come strumento ideale per migliorare le relazioni interpersonali. Il target principale sono i bambini e i giovani che crescono che uno snack zuccherato sia normale e che bere una bevanda gassata sia una routine. La combinazione poi di zucchero, grassi e sale crea una miscela esplosiva, con il prodotto che risulta irresistibile instaurando una dipendenza difficile da eliminare.

Ma anche nei supermercati (e questo lo potete verificare anche voi) utilizzano una strategia di marketing ben precisa sia nella disposizione dei prodotti che dei colori. Ad esempio, le caramelle, le barrette di cioccolato e altri prodotti ricchi di zuccheri e grassi vengono spesso collocati in punti strategici nei supermercati e nei negozi, come le casse o gli ingressi. Questo posizionamento non è casuale: si tratta di una strategia pensata per sfruttare la psicologia del consumatore e incentivare gli acquisti d’impulso, soprattutto durante i momenti di attesa. Questa tecnica colpisce particolarmente i bambini, che vedono questi prodotti come una “ricompensa” immediata e irresistibile, e gli adulti, che spesso cedono alla tentazione per la facilità e la disponibilità del prodotto.

Ultimamente si sta affermando un’altra strategia di marketing, quella denominata “greenwashing”. Questa pratica si traduce, in sostanza, nello sfruttamento da parte delle aziende di tematiche particolarmente sensibili, come quelle legate all’ambiente, atte a decantare una sostenibilità che di fatto non esiste. Il consumatore viene fuorviato e indotto ad effettuare una scelta convinto di poter contribuire favorevolmente al processo di sostenibilità ed è chiaro che, quando l’inganno viene scoperto, origina sfiducia ed egli si sente di fatto tradito. Al senso di sfiducia si associa la corresponsabilità di aver contribuito, tramite la propria scelta, a danneggiare il sistema che avrebbe invece voluto preservare. Queste informazioni fuorvianti si concretizzano e si attuano attraverso informazioni poco chiare e generiche. Le aziende, infatti, utilizzano impropriamente termini quali «verde», «ecologico», senza fornire delle reali e concrete prove a supporto di tali affermazioni. Si avvalgono anche dell’utilizzo di immagini e simboli che rappresentano la natura, paesaggi, scenari suggestivi, animali e tutto ciò che possa ricondurre ad un’illusoria immagine di salvaguardia dell’ambiente e sostenibilità. I cosiddetti prodotti «eco-friendly», in realtà provengo da aziende che di «eco» non hanno nulla, a partire dai processi di produzione tutt’altro che sostenibili. È provato che l’assunzione costante, anche di piccole quantità di pesticidi, può facilitare l’insorgere di allergie e disturbi gastrointestinali, aumentare la vulnerabilità del sistema immunitario e aumentare il rischio di insorgenza di tumori e malattie neurodegenerative, per la “gioia” delle case farmaceutiche, spinte a produrre rimedi per contrastare o tenere sotto controllo, per quanto possibili, le patologie derivanti. A queste strategie, poi si aggiungono altri fattori, quale un’educazione alimentare carente (molte persone non sanno interpretare correttamente le etichette nutrizionali o riconoscere i cibi realmente sani), l’accessibilità economica (gli alimenti ultra-processati sono spesso più economici e accessibili rispetto a frutta, verdura e proteine fresche. Quando il cibo sano e fresco costa di più di una barretta di cioccolato, qualcosa è andato storto nel sistema) e uno stile di vita, in particolare quello occidentale, molto frenetico (lavoro, impegni e ritmi frenetici della vita quotidiana, spingono molte persone a optare per soluzioni veloci e pratiche, spesso rappresentate dai cibi pronti o ultra-processati o dai deleteri fast food. La mancanza di tempo per cucinare e pianificare la spesa rende questi prodotti un’alternativa attraente, anche a scapito della qualità nutrizionale. Questa abitudine alimentare non è solo una conseguenza del marketing, ma anche di un modello sociale che valorizza la velocità rispetto alla cura della propria salute).

Quindi il cibo ha subito una trasformazione culturale e simbolica, diventando un “oggetto” del desiderio e lo si utilizza più come una droga che come una necessità e quindi creando spesso una dipendenza. Tutto ciò ha portato a un aumento esponenziale delle malattie metaboliche, spesso legati a problemi psicologici e tutto ciò ha “foraggiato” l’industria farmaceutica, in un connubio che sembrerebbe indissolubile.

Ultimamente si sta spingendo molto su una cultura alimentare da iniziare già nelle scuole primarie e anche il web aiuta alla diffusione di corrette informazioni sui cibi e sui risvolti dannosi di alcuni prodotti, grazie a nutrizionisti e dietologi illuminati e preparati (ancora pochi) che non si attirano le “grazie” dell’industria alimentare e farmaceutica.

Lascia un commento