(G. Orwell)

Sono anni ormai che il problema meteoclimatico è divenuto di dominio pubblico e non passa un giorno in cui non si discuta di un evento meteo, spesso confondendolo con cause climatiche. Sempre più assiduamente si discute di cambiamenti climatici, sia da parte di persone qualificate ma anche, e in maniera più frequente, da parte di persone che non hanno la necessaria preparazione o che riportano notizie prese da questo e quel sito web i quali spesso sono solo a caccia di “click” e che non contribuiscono a una corretta informazione. E in questa confusione notiamo il sorgere di terminologie frutto di pura fantasia che i vari media poi, impropriamente, diffondono rendendole consolidate. Il problema del conflitto lessicale tra Meteorologia ufficiale vs media e siti meteo privati è un problema comune, non solo in Italia, ma in tutta Europa, anzi nel mondo, con risvolti economici più o meno diretti. In questo articolo vedremo alcune tecniche di comunicazione condizionanti e di come il lettore/spettatore venga poi influenzato a seguire il mainstream. E purtroppo ciò non accade solo nel campo della meteorologia, ma sempre più in molti settori della vita quotidiana dove si sta definendo il tutto in due parti: o bianco o nero, mentre la vita è fatta da un’infinità di sfumature…grigie. In pratica ci stanno abituando a ragionare/pensare come un computer, in maniera binaria: o sei con me o contro di me e ciò non è positivo, specie nelle materie scientifiche dove il dubbio, la curiosità è la linfa per progredire e andare avanti, dove il tutto non è definito in maniera granitica ma è in continua evoluzione, con tempi più o meno lunghi. Non vorrei entrare nel campo dei cambiamenti climatici che mi porterebbe a una discussione troppo lunga e a tratti polemica, tuttavia, nel rispetto della onestà intellettuale che la materia richiede, non potrò fare a meno di evidenziare come alcuni assunti siano dati per certi e definiti, quando invece non lo sono, specie in una materia, come quella della meteorologia e climatologia dove, nonostante i continui progressi tecnologici e della comprensione dell’atmosfera, ancora molto c’è da scoprire e conoscere.

Ho già cercato di correggere alcune definizioni e modi di dire che ormai, erroneamente, sono divenute di uso comune nell’articolo che troverete al seguente link : https://www.meteogourmet.it/alcuni-chiarimenti-necessari/

dove abbiamo chiarito la differenza tra clima e tempo, cosa si intende per inquinamento, la differenza tra caldo afoso e torrido, la nomenclatura dei cicloni e l’errore che si fa nel dare un nome agli anticicloni e altro, per cui non ritornerò su questi argomenti, ma darò altre definizioni che riguardano la comunicazione e l’informazione.

LA COMUNICAZIONE.

In questo campo le definizioni sono cambiate nel tempo, e probabilmente, anche la seguente avrà subito delle modifiche, ma il concetto generale rimane. Per COMUNICAZIONE si intende un processo di trasmissione di informazioni da un soggetto ad almeno un altro soggetto, attraverso varie modalità. Questo scambio può essere intenzionale o non intenzionale, verbale o non verbale, e avviene sempre all’interno di un determinato contesto. La comunicazione è ciò che ci permette di entrare in interazione con gli altri, di trasmettere dei contenuti e, quindi, di raggiungere i nostri obiettivi. La trasmissione di un’ informazione può essere:

– “in tempo reale” oppure differita nel tempo

– unidirezionale (cioè da un soggetto che trasmette l’informazione ad almeno un soggetto che la riceve, ma non viceversa, come succede nel caso della TV e della radio);

–bidirezionale (ovvero con uno scambio di informazioni in entrambi i sensi tra i soggetti interessati nel processo comunicativo).

Secondo alcuni, non si può parlare di comunicazione laddove il flusso di informazioni sia unidirezionale, in quanto non c’è un’interazione, ma solo l’essere passivi a ciò che viene comunicato dall’altra parte. Assorbire passivamente alcuni concetti/idee, specie se trasmesse con tecniche ipnotiche, può portare a pregiudizi politici o sociali, indebolimento delle capacità cognitive, mindfulness e sensibilità ridotte, dipendenza psicologica (teledipendenza, ovvero ritenere assolutamente vero ciò che viene proposto). Questo flusso unidirezionale di informazioni può anche sottoporre lo spettatore a manipolazione di tipo pubblicitario e ridurre l’interazione sociale, favorendo l’isolamento. La comunicazione può essere:

– verbale, che avviene attraverso l’uso del linguaggio, sia scritto che orale, e che dipende da precise regole sintattiche e grammaticali;

– non verbale, la quale invece avviene senza l’uso delle parole, ma attraverso canali diversificati, quali mimiche facciali, sguardi, gesti, posture;

– para verbale, che riguarda tono, volume e ritmo della voce di chi parla, pause ed altre espressioni sonore (come lo schiarirsi la voce) e non;

– visiva, che utilizza il senso della vista per ricevere il messaggio

LA SCIENZA

Negli ultimi anni questo termine è apparso e diffuso dai vari media con frequenza sempre maggiore, tanto da essere diventato quasi un dogma, una verità assoluta a cui credere ciecamente, una sorta di religione. Un errore molto pericoloso che ha indotto già nel passato a un rallentamento del processo della conoscenza. La scienza è un insieme organizzato di conoscenze ottenute attraverso metodi rigorosi, come l’osservazione, la sperimentazione e il ragionamento logico, che mira a spiegare e prevedere i fenomeni del mondo naturale e non solo, attraverso un linguaggio formalizzato. Si tratta sia dell’attività di ricerca che delle conoscenze acquisite, con un carattere empirico, sistematico e verificabile. O se vogliamo ricorrere alla definizione dell’Oxford, è lo studio sistematico della struttura e del comportamento del mondo fisico e naturale attraverso l’osservazione, la sperimentazione e la verifica delle teorie rispetto alle prove ottenute.

In pratica nella definizione stessa di Scienza è insito il metodo galileiano che è, appunto la base fondamentale della scienza moderna e definisce il metodo scientifico contemporaneo attraverso l’osservazione, la sperimentazione, la formulazione di ipotesi e la verifica matematica. Ma già nel campo della meteorologia abbiamo una difficoltà nell’accettare tout court questa definizione a causa della complessità e dell’imprevedibilità dei sistemi meteorologici, della vasta quantità di variabili in gioco, dell’impossibilità di condurre esperimenti controllati su larga scala e della natura caotica che rende le previsioni, specie quelle a lungo termine, estremamente incerte, anche se sono stati fatti progressi significativi grazie ai modelli computazionali. Nasce spontanea la domanda: ma allora la meteorologia non è una scienza? Si, lo è, ma è limitata dalla complessità del sistema e dalla non possibilità di ripetere gli esperimenti in modo controllato, ovvero non si può ripetere la stessa misura poiché è impossibile ripeterla con le stesse condizioni. Ecco perché non ci può essere una certezza incondizionata sul futuro delle condizioni atmosferiche, ma solo delle stime statistiche, ovvero della probabilità che un evento si verifichi (ma il fatto che sia il più probabile, non implica che si possa verificare anche quello meno probabile…capite la complessità della materia?). Naturalmente con il miglioramento della conoscenza dell’atmosfera, dei processi che in essa avvengono, del progresso computazionale e delle osservazioni sempre più frequenti e risolute spazialmente, l’incertezza tende ad assottigliarsi sempre più per le previsioni a breve e medio termine, mentre per il futuro climatico…beh in questo campo si attuano ancora molte approssimazioni e bisogna migliorare parecchio.

Da quanto detto appare evidente che la “scienza” non implica affatto uno status quo, ma bensì un continuo progredire dettato dalla convinzione di non aver raggiunto una verità assoluta e da una morbosa curiosità che dovrebbe essere innata negli scienziati e che costituisce il motore della conoscenza e del progresso. Come diceva Richard Feynman “La scienza è credere nell’ignoranza degli esperti. La scienza si fonda sull’incertezza e il dubbio. L’incertezza è parte fondamentale del progresso scientifico, ma nulla è certo o provato oltre ogni dubbio e se si investiga lo si fa per curiosità, non perché si conosce la risposta“.

Un altro concetto che dobbiamo ben avere in mente è che la scienza, fortunatamente, non è democratica: non è per maggioranza che si decide la validità di una teoria! (vale il detto di Jean Cocteau: ” la verità non va confusa con l’opinione della maggioranza“). L’adesione della maggioranza degli scienziati a una teoria non rende la teoria “certa” o definitivamente provata, ma ne aumenta la fiducia e la solidità, perché testimonia che la teoria ha superato numerosi controlli sperimentali e osservativi, e che le sue previsioni si sono dimostrate accurate e affidabili. Ma il metodo scientifico non mira a dimostrare le teorie come certe, ma a cercare di falsificarle, ossia a trovare prove che possano smentirle. In pratica se in una comunità scientifica il 90% degli scienziati dà per valida una teoria, non vuol dire che il restante 10% sia nel torto a meno che non venga dimostrato in maniera inequivocabile il contrario. L’esempio più eclatante, ovviamente è quello di Copernico e Galilei, ma nella stessa situazione si trovò Alfred Wegener con la sua teoria della deriva dei continenti, proposta nel 1912, che sosteneva che i continenti si muovessero lentamente sulla superficie terrestre. L’idea fu ridicolizzata per decenni dalla comunità scientifica, che la definì “delirante”; Georges Lemaitre con la sua teoria del Big Bang: l’idea di un universo in espansione che aveva avuto un inizio era considerata bizzarra; la maggior parte degli astronomi e dei fisici, incluso Einstein, preferiva il modello di un universo statico e stazionario. La scoperta della radiazione cosmica di fondo nel 1964 fornì la prova schiacciante a favore del Big Bang, rendendola la teoria dominante. Ed esempi più numerosi ci sono nel campo della medicina. Questo tanto per contrastare quanti ultimamente si riempiono la bocca con frasi tipo “lo dice la scienza”, personaggi che, spesso, di scienza sanno poco o nulla. Quindi non bisogna credere alla Scienza? Assolutamente, ma non in maniera cieca, come un dogma religioso, ma sempre ascoltando opinioni differenti e non facendosi influenzare dall’opinione della maggioranza, ma avere la capacità, per quanto possibile, di non prendere per oro colato quanto affermato e ricercare varie opinioni sull’argomento, di informarsi su più fonti possibili, mantenendo una propria onestà intellettuale, non influenzata da personali interessi economici.

IL CONDIZIONAMENTO SOCIALE E L’INFORMAZIONE

Il condizionamento sociale è sicuramente qualcosa che permette e garantisce il funzionamento di una società, intesa come gruppo di individui che in qualche modo condividono degli stili di vita, una cultura, un modo di vivere. Il condizionamento sociale può determinare effetti anche negativi e portare al conformismo puro e privo di criticità, mosso da paura del giudizio, dal senso di colpa e dalla necessità di essere accettato. Il condizionamento viene definito come una forte influenza esercitata da fattori esterni sulle scelte e i comportamenti dei singoli e del gruppo. Secondo la sociologia il condizionamento sociale è quindi un processo attraverso il quale in una società si formano gli individui a rispondere in modo generalmente approvato dalla società stessa. In alcuni casi è un potere superiore, un’autorità che determina l’agire delle persone subordinate. Tale condizionamento agisce a più livelli (famiglia, scuola, lavoro…) e un ruolo fondamentale è espresso da tutti i mezzi di comunicazione di massa tra cui social network, internet, televisione, i giornali cartacei e online, i telegiornali, ecc…e su molteplici argomenti (abbiamo visto le strategie di marketing alimentare link: https://www.meteogourmet.it/agricoltura-ieri-e-oggi-e-lindustria-alimentare/ ) e quindi anche in meteorologia e climatologia. E su ciò che viene detto e ripetuto con costanza viene poi assorbito spesso inconsapevolmente dalle persone e fatto come proprio pensiero/sensazione. Un esempio di condizionamento sociale è quello della cosiddetta stanza climatica con la quale si è dimostrato come anche la nostra percezione fisica, in questo caso la sensazione di caldo, possa essere fortemente influenzata da ciò che ci viene detto. In tale esperimento i partecipanti venivano divisi in due gruppi e fatti entrare in due stanze identiche. La temperatura reale in entrambe le stanze era la stessa, ad esempio 23°C, un valore confortevole.

Al primo gruppo veniva detto che la temperatura della stanza era di 23°C. Questo gruppo non ha mostrato particolari segni di disagio.

Al secondo gruppo veniva detto che la temperatura della stanza era molto più alta, ad esempio 30°C, anche se la temperatura reale era la stessa del primo gruppo. Nonostante la temperatura identica, il secondo gruppo ha iniziato a lamentarsi per il caldo, a sudare e a mostrare segni di insofferenza molto prima e più intensamente del primo gruppo.

Quindi chi controlla l’informazione ha un grande potere di condizionamento, ma questo già lo si sapeva, ma non tutti sono consci del tipo di condizionamento cui siamo sottoposti quotidianamente ( e i giornali battono sempre più spesso su questa metodologia dando allarmi di caldo africano, spesso . Negli USA, ad esempio, 6 grandi corporation detengono il 90% delle testate giornalistiche e televisive:

- The Walt Disney Company: un colosso globale che possiede una vasta gamma di proprietà, tra cui ABC, ESPN, i canali Disney, Marvel Studios, Lucasfilm e una quota di Hulu. Con i suoi servizi di streaming come Disney+ e una presenza massiccia nel cinema e nella televisione, la sua influenza è immensa;

- Warner Bros. Discovery: risultato della fusione tra WarnerMedia (ex Time Warner) e Discovery Inc. Questo conglomerato controlla un’ampia rete di canali di informazione e intrattenimento, tra cui CNN, HBO, Warner Bros., Discovery Channel e TNT;

- Paramount Global: formata dalla fusione di Viacom e CBS Corporation. Possiede Paramount Pictures, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central e Showtime. La sua influenza si estende dalla produzione cinematografica all’intrattenimento televisivo e ai servizi di streaming;

- Comcast: un gigante delle telecomunicazioni che possiede NBCUniversal. Questo include la rete televisiva NBC, i canali via cavo MSNBC e CNBC, Universal Pictures e il servizio di streaming Peacock. Comcast ha un’enorme portata sia come distributore di servizi di comunicazione che come produttore di contenuti;

- News Corp e Fox Corporation: queste due entità sono spesso considerate insieme perché sono entrambe controllate dalla famiglia Murdoch. Fox Corporation possiede canali come Fox News e la rete Fox Broadcasting Company, mentre News Corp detiene giornali di alto profilo come il Wall Street Journal e il New York Post;

- Alphabet (Google) e Meta (Facebook): Sebbene non siano tradizionali “corporation mediatiche” nel senso classico, questi giganti della tecnologia sono inclusi in molte analisi sulla concentrazione dell’informazione. Le loro piattaforme, come Google Search, YouTube, Facebook e Instagram, fungono da principali canali attraverso cui miliardi di persone in tutto il mondo accedono e consumano notizie e contenuti. La loro capacità di indirizzare il traffico, definire gli algoritmi e monetizzare l’informazione li rende attori di primaria importanza nel panorama mediatico attuale.

Quindi notizie ripetute e trasmesse da questi colossi hanno un impatto mediatico enorme e un altrettanto notevole condizionamento sociale, anche perchè nella società attuale non si ha tempo per andare a verificare la veridicità della notizia o fare delle ricerche più approfondite, ma si accetta tutto e viene dato come assolutamente veritiero quanto più è supposta autorevole la testata che ha prodotto la notizia. Notizie che non raramente vengono prodotte da una singola testata e poi riprese e replicate da tutte le altre senza alcun filtro critico. E ne la persona spesso ricorda le notizie similari precedenti, talvolta contrastanti o non compatibili con quelle passate. Un esempio sul clima? Qual è la zona del mondo che si sta scaldando più velocemente o in maniera più preoccupante? Solo negli ultimi anni abbiamo avuto i seguenti titoli:

Australia is warming faster than the global average (rapporto biennale “State of the Climate” del Bureau of Meteorology (BoM) nel 2014 e dell’agenzia scientifica nazionale australiana, il Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) nel 2020); Africa is warming faster than the rest of the world (IPCC 6° Assessment Report); China warming up than the rest of the world (WMO 2024); Europe warming faster than the rest of the world (IPCC); Russia climate is heating up faster than the rest of the world (rapporti ufficiali di Roshydromet, l’agenzia meteorologica russa); Mexico is warming faster than the rest of the planet (Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM), nel 2024 e ribadita a marzo 2025); Finland is warming twice as fast than the rest of the planet (Servizio Meteorologico Finlandese (FMI) nel 2014); Ireland warming twice as fast as rest of world (Rapporto OMM e Copernicus del 2022 e Met Éireann 2024); south pole warming 3 times faster than rest of the world (Nature Climate Change 2020); Artic warming 4 times faster than the rest of the planet (Nature Communications Earth & Environment nel 2022); the middle east is warming up twice as fast as the rest of the world; Britain warming faster than the average (State of the UK Climate, Met Office-2024); New England is warming faster than the rest of the planet (Salem State University, 2021); Sweden temperature is rising more than twice as fast as the global average (rapporto del SMHI pubblicato a novembre 2022); global warming to impact Switzerland at twice average speed (vari articoli e report di Meteo Swiss negli ultimi anni); Canada warming twice as fast as the rest of the world (Canada’s Changing Climate Report – CCCR, pubblicato nel 2019); Latin America and the Caribbean warming faster than global average (WMO rapporto del 2021). Tutti questi titoli poi sono stati ripresi e diffusi attraverso le varie testate giornalistiche più o meno note, quali The Guardian, The Telegraph, le varie News, BBC News, down to Earth, Hindustan Times, United Nations, Newsweek, San Diego Red, ZME science, Meteored, The Irish Times, Financial Times, UNEP, Business Insider….Ma come avrete notato sono affermazioni contraddittorie, sembra una gara a chi si riscalda di più! Stesso discorso vale per gli oceani: The Atlantic Ocean is warming the fastest; the Med region is warming 20% faster than the global average; Indian Ocean warming of higher rate than other oceans, IPCC Reports.

Poi c’è la corsa al record e all’allarmismo con titoli che evidenziano temperature sempre maggiori non solo nel mondo ma anche in Italia, tanto da chiedersi: ma a quali valori siamo arrivati? Esempi:

2013: sarà l’anno più CALDO DI SEMPRE nel Mondo (Met Office – alla fine è stato il 5° dal 1880

2014: l’ONU conferma: è stato l’anno più CALDO DI SEMPRE nel mondo (RAI news-0,63 oltre la media)

2015: ora è ufficiale, è stato l’anno più CALDO DI SEMPRE nel mondo (SKY news-1° oltre la media)

2016: è ufficiale, è stato l’anno più CALDO MAI REGISTRATO nel mondo (La Repubblica – 1.1° oltre la media)

2017: è stato tra gli anni più CALDI DI SEMPRE in Europa (lEuronews – 1° oltre la media)

2018: è stato l’anno più CALDO DI SEMPRE in Europa (il Mattino – 1.58° oltre la media)

2019: è stato l’anno più CALDO DI SEMPRE in Europa (la Repubblica – 0,6° oltre la media)

2020: è stato l’anno più CALDO MAI REGISTRATO in Europa (Green Report – 1,9° oltre la media)

2021: è stato uno degli anni più CALDI MAI REGISTRATI nel mondo (GreenMe-i 48.8° di Siracusa-1.2° oltre la media)

2022: è l’anno più CALDO DELLA STORIA per l’Italia (RAI news – 1.2° oltre la media)

2023: è l’anno più CALDO DI SEMPRE in Italia (Coldiretti-problema siccità (??), era marzo!)

2024: ondate di calore e temperature sopra la media; è stato l’anno più caldo dal 1991 (il Messaggero)

2025: estate non ancora terminata, ma i titoloni a vanvera sono stati già cosi tanti che mi hanno spinto a scrivere questo articolo; se ricordate molte testate a luglio titolavano caldo estremo verso il record dei 50°C . Ovviamente neanche lontanamente, quando la vera anomalia è stata la prima metà di giugno; e ancora: caldo africano, Italia peggio di Marocco e Algeria, era il 12 agosto e prendevano come riferimento le città più fresche del nord africa e le confrontavano con quelle italiane più calde, quando poi il resto del Maghreb era molto più caldo del nostro Paese.

Come anche le grandinate o le alluvioni estive sembrano essere sempre le peggiori quando invece ci sono state anche nel passato, talvolta ben peggiori:

Il Giornale d’Italia (26/07/1967): la grandine squassa Milano, a Roma si soffoca: 42°!

Corriere (22/07/2023): tornado, grandine e fulmini e Milano piomba nel buio.

L’Unità (10/08/1984): all’improvviso inverno in agosto-grandine a Milano, Sardegna isolata.

Eco di Biella (26/07/2021): il biellese flagellato-bombe d’acqua, trombe d’aria e grandine

La Repubblica (13/07/2021): mezz’ora di tempesta, grandine e vento mettono in ginocchio Torino.

Corriere di Como (04/08/1947) : prima canicola anomala, poi l’inverno: chicchi come uova dal cielo infuriato. (anche di 15 cm di diametro e peso di 250gr.)

Messaggero del Veneto (15/07/2008) maxi-grandinata, Gorizia finisce sott’acqua

Quotidiano locale di Reggio Emilia (06/07/1994) L’inferno dal cielo- la città messa in ginocchio da TONNELLATE di grandine

Casorezzo (MI) (14/08/1986): caduti 40 cm di ghiaccio e acqua. Paese distrutto!

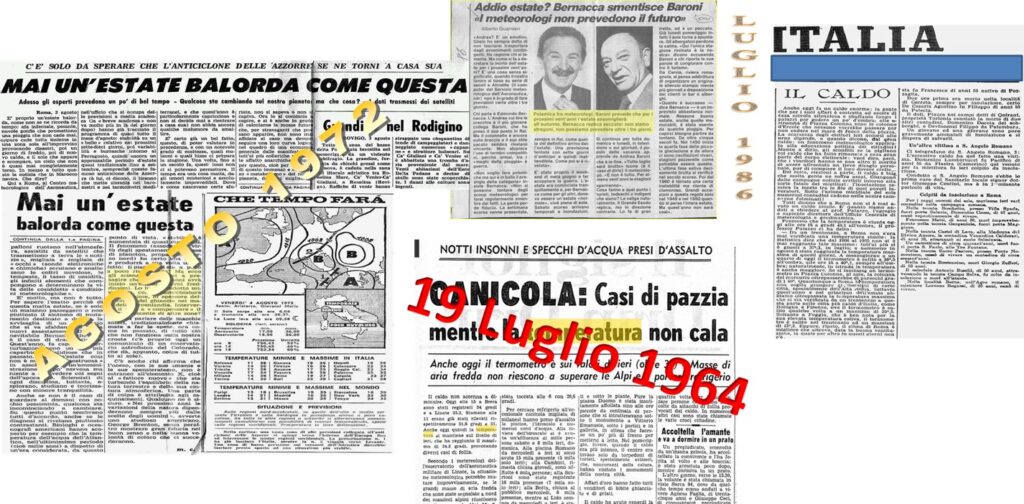

Questo tipo di informazione porta a far credere al lettore che è tutto eccezionale, tutto esagerato, tutto nuovo, tutto estremo, insomma prossimi alla catastrofe. Ma alluvioni, grandinate importanti, temperature elevate e caldo, come si può trovare negli archivi, ci sono sempre state…in estate.

Allora non è cambiato nulla? In realtà è cambiato molto, non solo il tipo di divulgare la notizia. Servirebbe appunto onestà intellettuale e non terrorizzare la gente il cui scopo è quello di farla vivere in un continuo stato di ansia e terrore, situazioni che poi possono portare a disturbi di salute più o meno gravi (a vantaggio di qualche industria…a caso…). Spesso queste strategie comunicative hanno anche una finalità economica (ti preparano a cambiare il tuo stile di vita tramite acquisti mirati e altro), mentre se poste in maniera più equilibrata e critica avrebbero maggior successo a sensibilizzare le persone su un problema che esiste e che è quello delle conseguenze di eventi meteorologici, talvolta estremi e che si ripetono più frequentemente che nel passato. E’ un discorso complesso e lungo che merita un articolo a parte. Intanto, però ci dovrebbe essere una maggiore educazione e consapevolezza giornalistica: le varie testate d’informazione si fidano, o meglio preferiscono, più la sensazionalità, possibilmente tragica, che la stessa notizia ma riportata in maniera più equilibrata e obiettiva. E si ricade poi nella convinzione comune, come evidenziato prima che, poichè molti lo affermano, allora la notizia è certamente vera.

Ma a volte ciò è dovuto anche a quelli che definisco pseudo meteorologi, i quali credono ciecamente a ciò che propone il modello matematico di riferimento, senza alcun dubbio, dando dimostrazione di non conoscere a fondo le criticità del modello, la sua attendibilità nelle varie situazioni e periodi dell’anno, senza far tesoro dell’esperienza pregressa, sempre più carente proprio perchè “manca” il tempo per rivedere la situazione passata e capire l’errore fatto (ovvero il processo di verifica). E così si continuerà a tradurre banalmente l’output di un modello fisico-matematico “X” senza alcuna discussione, e la figura del previsore sarà sempre più marginale rispetto a quanto potrebbe fare la già attiva IA (Intelligenza Artificiale). Di esempi ce ne sono molti e, ribadisco, chi è del mestiere dovrebbe far tesoro delle esperienze pregresse e dovrebbe conoscere bene le caratteristiche del modello consultato. Ad esempio ci sono modelli che, nell’area mediterranea comprendente l’Italia, in determinate occasioni, ad esempio di scirocco intenso che precede l’arrivo di una perturbazione, producono un campo di precipitazioni abbondanti, in particolare al centro-sud, precipitazioni che poi si verificano, anche con un certo ritardo rispetto all’intervallo di tempo indicato, ma mai, o raramente, dell’intensità indicata; e c’è una spiegazione al riguardo legata alla parametrizzazione e combinazione di alcune grandezze atmosferiche. Come anche dovrebbe essere noto che il campo delle temperature è molto indicativo, ovvero si individuano abbastanza bene le variazioni positive e negative, talvolta anche la persistenza e un pò meno l’intensità, ma non i valori, quelli sono prettamente indicativi, anche se l’errore, col progredire della tecnologia e delle conoscenze, lentamente tende a diminuire. Eppure molti siti meteo privati prendono per buono il valore derivato dall’output del modello (molto spesso in eccesso) e lo diffondono attraverso i propri siti; il problema è che vari media e, purtroppo, talvolta anche agenzie regionali, spesso lo divulgano allarmando la popolazione in maniera inopportuna. Come accaduto di recente in Sardegna, dove sono state date due allerte di caldo intenso (un giorno per la Gallura, un altro giorno per il sud dell’isola) con valori stimati anche superiori a 40°C in un contesto meteorologico in cui le temperature erano, si alte (intorno ai 33-34°C), ma non da raggiungere i valori eccezionali indicati. Il quadro meteo era abbastanza definito e attendibile e quindi era un errore comunicare quei valori, probabilmente presi “ciecamente” come uscita numerica del modello di riferimento. Le conseguenze per molti (tutti quelli che soffrono il caldo, specie per motivi di salute) sono uno stato d’ansia continuo, a volte ingiustificato, che unito anche alle altre notizie dello stesso tenore (malattie, epidemie, guerre, etc..) tiene l’individuo in uno stato di stress continuo che se non adeguatamente gestito, causa un abbassamento delle difese immunitarie e una maggiore propensione ad ammalarsi. Altra conseguenza è quella di un messaggio che perde di valore e credibilità (il classico al lupo, al lupo) dopo che più volte l’evento non si verifica o si verifica ma con un’intensità molto attenuata. Quello delle allerte e degli avvisi per condizioni meteorologiche rilevanti è un discorso complesso che meriterebbe una trattazione separata e più tecnica; io sono dell’idea che è meglio un avviso in più che uno in meno, ma l’evento deve avere le condizioni affinché abbia una certa probabilità che si verifichi e nel campo delle precipitazioni e delle temperature la cosa è molto complessa e chi opera nel settore deve avere una conoscenza ed esperienza non comune, oltre a un ad avere una predisposizione critica verso le risultanze dei vari modelli. Ma, ripeto, tutto ciò meriterebbe un discorso a parte. Sta di fatto però, che anche tutto ciò fa parte dell’attuale comunicazione meteorologica dove sempre più le informazioni oggettive, ovvero senza alcuna elaborazione critica e capacità soggettiva, vengono date in “pasto” al pubblico che le prende come assolutamente veritiere e affidabili.

Altro campo in cui l’informazione mondiale ultimamente ha cambiato strategia è quella che stimola la vista, ovvero la comunicazione visiva. Oramai siamo abituati, in molti settori, ad avere messaggi rapidi attraverso variazioni cromatiche dei segnali mostrati. La cromaticità gioca un ruolo fondamentale nel definire l’impatto emotivo e psicologico di un messaggio, influenzando la leggibilità, attirando l’attenzione e comunicando valori e sentimenti specifici. Questa tecnica è vitale nel marketing dei prodotti, ma anche nel campo della sicurezza, della circolazione stradale e via dicendo e non di rado al colore si associano forme geometriche. Anche nel campo della meteorologia è ormai radicato dentro di noi che il blu e le varianti sfumate indicano temperature fredde, mentre il rosso le alte temperature e tanto più è intenso il colore, maggiore sarà il valore che si suppone verrà raggiunto. Ciò ha cambiato la percezione nel corso degli anni, dai tempi di Bernacca e Baroni a oggi.

Inizialmente venivano dati i valori osservati e poi, a voce, la tendenza futura, ovvero in aumento, in diminuzione o stazionaria.

Poi vennero inserite tali tendenze all’interno della cartina delle previsioni attraverso un simbolismo colorato: la freccia verticale blu rivolta verso il basso per indicare la diminuzione, rossa verso l’alto per indicare l’aumento, di altro colore, ma orizzontale, per indicare la stazionarietà del campo termico. Poi si è passati a inserire i valori previsti sulla mappa geografica di riferimento, solitamente di colore neutro, fino ad arrivare a quelle attuali, dove i valori previsti vengono amplificati dalla cromaticità del campo termico su una vasta area, dando spesso l’impressione di un caldo (o un freddo) eccessivo. Di seguito un chiaro esempio, tuttora attuale.

Quello che abbiamo preso a esempio è l’informazione sul campo termico di una rete televisiva tedesca (ma ormai tale variazione la troviamo in tutti i principali broadcast mondiali) e si riferisce allo stesso giorno ma ad anni differenti. L’immagine in alto mette chiaramente lo spettatore in allerta già vedendo quella chiazza composta da gialli e rossi con le varie sfumature estesa praticamente su tutta Europa, e lo pone spesso in uno stato di ansia e preoccupazione, immagine visiva il cui contesto comunicativo può essere amplificato dalle parole e tono utilizzato dalla speaker. Sotto abbiamo uno sfondo neutro, monocolore, con valori termici anche più alti, ma lo spettatore rimane per lo più indifferente a tale immagine e non lo preoccupa più di tanto. Dite la verità, avete anche voi pensato che le temperature della prima figura fossero più elevate! Ecco questo è quello che va in “onda” sulle tv e siti di tutto il mondo, trasmettendo un’informazione che giunge distorta rispetto alla realtà. Ultimamente poi c’è una rincorsa ai fenomeni catastrofici, non solo sul nostro Paese, ma in tutto il mondo, eventi che ci sono sempre stati ma dei quali non si aveva contezza in quanto non riportato dai media o perché colpivano aree non molto o per nulla antropizzate. A volte poi la eccezionalità di un evento, spesso le conseguenze di piogge intense, è dovuta a una mancata azione preventiva di gestione/cura del territorio da parte dell’uomo.

Faccio l’esempio di Roma, ma credo che sia una “usanza” diffusa in gran parte del Paese: la carente, se non assente, pulizia dei cosiddetti “tombini” (oggi noti come “caditoie”). Un rovescio intenso, che una volta veniva smaltito agevolmente o che comunque non provocava allagamenti particolari (a meno di una evidente rara eccezionalità dell’evento), oggi determina un allagamento esteso e importante anche se la pioggia, per quanto intensa, non sia eccezionale. Queste immagini, trasmesse nei vari TG e condite con linguaggi bellici (bomba d’acqua), porta lo spettatore a pensare sempre al peggio e all’eccezionalità delle piogge ogni volta che c’è un allagamento, quando invece spesso è dovuta alla mancanza di smaltimento delle acque per incuria. Certo, nelle città la temperatura è aumentata (isole di calore), l’energia disponibile per amplificare i fenomeni esiste ma, appunto, una migliore gestione del territorio renderebbe le conseguenze meno tragiche e dannose.

Anche la incuria dei corsi d’acqua, il non dragare più i fiumi, determina inondazioni che probabilmente non si avrebbero e che troppo frequentemente vengono mostrate come causati dai cambiamenti climatici. Una volta si dragavano i fiumi e i torrenti, si pulivano le sponde e le caditoie, ora si scrive e proclama “allerta meteo” ed è tutto fatto e giustificato. Ciò mi dà l’occasione per rendere noto che, secondo la definizione dell’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) il “disastro naturale” NON ESISTE! Esiste la “minaccia naturale“, ma non il disastro (https://www.preventionweb.net/news/natural-disasters-dont-exist-natural-hazards-do): questo è l’effetto di un evento più o meno intenso, di un fenomeno su cose e/o persone, ovvero l’impatto che tale fenomeno può avere su di esse. È quindi una conseguenza di una minaccia che l’uomo non ha saputo mitigare/prevenire/adattarsi.

Abbiamo poi l’effetto delle cosiddette notizie “fake“, che esistono anche per far accettare un’opinione o un fatto come vere e che hanno un grande impatto emotivo sulle persone, salvo che poi quando vengono scoperte come non vere (fake, appunto) e contrastano con il pensare comune, non viene data la giusta rilevanza e ammesso l’errore della notizia: la notizia di impatto, anche se non vera, ha ormai già operato nel subconscio dello spettatore a cui rimane impressa quel fatto e poco, o nulla, valgono le postume correzioni, quando ci sono, che vengono relegate a un trafiletto di giornale nelle pagine interne, a fronte di un titolone iniziale, spesso in prima pagina (strategia comunicativa).

Un esempio ci fù nell’agosto del 2019 relativo a record delle temperature raggiunto in quel periodo in Groenlandia, su una stazione posta a oltre i 3200mt, con valori che per più giorni si attestarono tra i 2,7°C e i 4.7°C quando normalmente si registrano valori negativi. Qualche giorno dopo (5 giorni dopo!), il DMI (Servizio Meteorologico Danese), rianalizzando i dati e confrontandoli con stazioni viciniore, ha trovato che gli strumenti davano misure errate e che i valori erano vicini a -2°C!! Il record rimane quello del 2012 e 2017 con valori di 2.2°C. Notizia di tale errore? NESSUNA (ora neanche si trova più in rete a parte la notizia stringata: https://www.thelocal.dk/20190808/danish-climate-body-wrongly-reported-greenland-heat-record). E che dire dell’orso polare che muore di fame per colpa dello scioglimento del pack artico determinato dai cambiamenti climatici?

La notizia fu diffusa il 7/12/2017 accompagnata dalle foto mostrate e dalla frase d’impatto :”This is what climate change looks like” (questo è il cambiamento climatico). Il video del fotografo Paul Nicklen (National Geographic) sull’orso polare dell’isola di Baffin, sofferente e affamato, è stato visto da milioni di persone suscitando, come si era prefisso l’autore, un acceso dibattito tra quanti lo ritengono un simbolo di ciò cui andranno incontro molti orsi polari a causa del cambiamento climatico e quanti lo ritengono fuorviante, una falsa pista. L’orso era vecchio e/o malato e le immagini non erano di inizio dicembre come tutti hanno pensato, ma risalenti sicuramente a PRIMA della fine di Settembre. Qualcosa di simile era stato già “usato” nel 2015… quando Kerstin Langenberger fotografò un orso nelle medesime condizioni in una delle isole Svaldard. E da lì venne diffusa la notizia che anche in quel caso l’orso era malridotto a causa della mancanza di cibo dovuta al riscaldamento globale. Ma anche in quel caso… qualche giorno dopo si venne a sapere che l’orso era effettivamente vecchio e malato. Dopo le critiche degli Inuit e dei biologi, la Rivista chiese scusa…..ma tale FAKE intanto era stata diffusa e non ci fu alcun “ripensamento” da parte dei media! Di esempi ce ne sono molti, ma non si vuole sminuire il problema del riscaldamento o negarlo, ma evidenziare come un certo modo di fare informazione (in questo caso sarebbe più opportuno parlare di “disinformazione”) porta a esasperare il problema e quindi non avere la giusta obiettività ad affrontarlo e ad agire sempre in emergenza prendendo troppo spesso decisioni non ottimali per non dire errate, ovvero a non agire nell’ottica della prevenzione e mitigazione. E purtroppo si sta diffondendo l’idea che siamo troppi (in realtà il mondo è praticamente per lo più vuoto, solo che la popolazione è concentrata in poche aree) e i media, sempre più frequentemente, stanno martellando le persone con notizie mirate alla riduzione della popolazione come una efficace soluzione per ridurre il riscaldamento globale. Ma qui entriamo in un altro capitolo.

Spero, con questo articolo, di aver stimolato la “critica della ragione” di ognuno, ovvero a non soffermarsi alla notizia data in pasto dai media “as it is“, ma a elaborarla, magari trovare qualche minuto per verificarne la veridicità e costruire una onestà intellettuale, oggi sempre più minata da interessi personali.

Lascia un commento