Capita spesso ad ognuno di noi di addebitare un proprio acciacco o uno stato di sofferenza temporanea all’inclemenza del tempo. Tutti crediamo di sapere quali siano gli influssi negativi del freddo sulla nostra salute, ma quali sono le influenze dei venti caldi o dei temporali? E che cos’è quella depressione profonda che coglie in particolare gli anziani agli inizi di novembre? Come si spiega che l’andamento della curva dei suicidi culmina in primavera e si abbassa in autunno, contrariamente a quanto accade all’andamento della pressione atmosferica? Scirocco, vento da est, pioggia, neve, non sono solo noiosi eventi atmosferici che obbligano a ricorrere all’ombrello o che turbano il fine settimana: ben lo sa l’esercito di meteoropatici che, puntualmente, al manifestarsi di una brusca variazione climatica viene assalito da problemi fisici: piove e viene l’ansia; c’è nebbia e si diventa tristi; mal di stomaco, nervosismo e dolori muscolari se il clima cambia: convivere con il “mal di tempo” non è facile; 1 italiano su 3, secondo le stime, è meteoropatico, ma la tendenza è in aumento. Ogni nostra attività è, d’altronde, condizionata dal tempo e dal clima, solo che oggi ce ne rendiamo meno conto, presi come siamo da ritmi di vita sempre più frenetici, a discapito soprattutto della salute: non ci accorgiamo, infatti, di come il mondo naturale circostante influisca, direi pesantemente, sul nostro stato psichico e fisico, cosa che invece era ben chiara ai nostri antenati, il cui bioritmo era ben più in fase con quello della natura del nostro. In tutti i testi antichi, da quelli degli Assiro-Babilonesi alla Bibbia, si dà un gran risalto all’elemento “aria”, specie negli antichi trattati di medicina. Tra questi spicca, come primo esempio autorevole, l’opera di Ippocrate che gettò le basi, non solo della moderna medicina occidentale, ma anche quelle della scienza dell’ambiente, intuendo lo stretto rapporto esistente tra il mondo esterno e quello della salute umana (Per Ippocrate l’uomo va visto nel complesso in cui è naturalmente inserito, ossia nell’ambiente in cui vive, e perciò risulta influenzato dalle stagioni, dai loro mutamenti, dai venti tipici delle singole regioni, dalla posizione dei luoghi e dal tipo di vita degli abitanti).

Nel tempo, lo sviluppo tecnico-scientifico ha poi consentito la formazione di una nuova disciplina, la biometeorologia, in cui si sono intrecciate le competenze di tre discipline finora sempre distaccate tra loro e racchiuse tra i confini del proprio mondo: la fisica, la biologia e la medicina. In questa epoca in cui sempre più spesso si parla di cambiamenti climatici, la questione del rapporto uomo-ambiente-clima assume un aspetto di primaria importanza. Le osservazioni di un numero sempre maggiore di scienziati, hanno confermato la stretta relazione esistente tra le variazioni meteorologiche e la patologia umana, in particolare nei campi della neuropsicoimmunoendocrinologia, delle affezioni dell’apparato respiratorio e delle malattie artroreumatiche. Con il termine ‘meteoropatia’, quindi, si intende l’insieme di alcuni disturbi di natura fisica e psichica che si manifestano a seconda delle variazioni del tempo meteorologico o dei cambi di clima stagionali.

Da un punto di vista scientifico, nel 1984, lo psichiatra Norman E. Rosenthal ha identificato la meteoropatia come Disturbo Affettivo Stagionale (Seasonal Affective Disorder, SAD), definendolo come un disturbo psichiatrico specificamente correlato alle variazioni ambientali. Secondo lo psichiatra, il malessere sarebbe dovuto alla difficoltà dell’organismo ad adattarsi ai cambiamenti meteorologici. Oggi si sa con certezza che questi disturbi colpiscono milioni di persone in tutti i paesi del mondo, senza distinzione di età, sesso e ceto sociale, e ancor di più ne colpiranno in futuro. Infatti la salute dell’uomo, in particolare di coloro che si trovano nei grandi agglomerati urbani, negli ultimi decenni è andata sempre più esponendosi ai rischi derivanti dall’inquinamento atmosferico; rivestono pertanto importanza fondamentale la misura dei livelli di inquinamento a cui siamo esposti e la comprensione dei principali meccanismi che governano la dinamica degli inquinanti nell’atmosfera. Ogni cambiamento di clima determina una reazione specifica da parte dell’organismo umano che può sia offrire benefici, sia scatenare un’insofferenza fisica e psicologica. Gli effetti indiretti del clima sull’uomo sono i cambiamenti nel metabolismo o altri sintomi che riducono la resistenza del corpo alle malattie. I sintomi sono evidenti e fastidiosi: a seconda del fenomeno meteorologico che li scatena, abbiamo improvvise emicranie, infiammazione agli occhi, reumatismi, dolori articolari, irritazione alle vie respiratorie, problemi cutanei o allergici, cattiva circolazione e digestione, fino ad arrivare, nei casi più gravi, ai disturbi cardiaci, per chi soffre di cuore, provocati dal vento molto freddo o troppo caldo; poi ci sono i disturbi, non meno fastidiosi, legati all’aria calda con la combinazione dell’alta pressione, o all’arrivo di un temporale. In questo caso l’elettricità che impregna l’atmosfera può facilmente provocare irritabilità, insonnia, mal di testa. Ma come mai il corpo umano risente, a volte in modo critico, dei mutamenti atmosferici?

Come sappiamo, l’uomo è un animale creato per adattarsi all’ambiente in cui vive; il suo corpo è cosparso di terminazioni nervose, che funzionano da recettori per qualsiasi variazione climatica, e sappiamo come queste “informazioni“ giungono all’interno dell’organismo e quali risposte suscitano. Ad esempio, si conoscono bene gli effetti positivi della luce, o i meccanismi che regolano la temperatura corporea: nel primo caso, la luce, attraverso il nervo ottico, arriva al cervello, inibendo la produzione di melatonina, ormone dagli effetti rilassanti, ma anche depressivi; ecco perché il cielo buio e nuvoloso rende stanchi e di cattivo umore; nell’altro caso, per restare entro i 37 °C della temperatura media corporea, l’organismo deve fare i conti con l’esterno, producendo o cedendo calore: se dalla pelle vengono inviati segnali di eccessivo caldo, il cervello “ordina” ai vasi sanguigni esterni di dilatarsi e alle cellule sudoripare di lavorare per disperdere il calore; se invece si ha il segnale di freddo, si ha la costrizione dei vasi e dei muscoli, con la produzione di brividi e “pelle d’oca”, portando al recupero di calore, e nei soggetti delicati o in chi ha una cattiva circolazione sanguigna, questo meccanismo può incepparsi e mandare in tilt il sistema centrale, con conseguenza di febbre, male al cuore, dolori e crampi muscolari. Tuttavia un effetto biologico provocato dall’ambiente non è mai conseguenza di un singolo elemento atmosferico: anche le molte sostanze nocive presenti nell’aria giocano un ruolo importante per i meteoropatici, per i quali è consigliata un’aria pulita, specie per quelli che vivono nelle grandi città.

Attenzione però, i disturbi meteoropatici non vanno confusi con le malattie stagionali (vedi influenza), che prendono un pò tutti quando arrivano freddo e umidità, anche se c’è da dire che tale tipo di clima influisce sul sistema immunitario rendendolo, appunto, più vulnerabile alle malattie da raffreddamento. La malattia “meteoropatica” può colpire in qualsiasi momento dell’anno a seguito di una brusca variazione di clima e/o del tempo, e cessa assieme all’evento atmosferico che l’ha determinata. Chi soffre di meteoropatia è in genere una persona sana, ma che quando cambia il tempo lamenta una serie di sintomi, mentre ciò che colpisce tutti gli altri, i cosiddetti meteoropatici secondari, è soltanto un aggravamento di disturbi preesistenti sui quali il clima ha un effetto scatenante.

SUDDIVISIONE DELLE SINDROMI METEOROPATICHE

Sindromi climatologiche

Consistono in quel complesso di sintomi che si manifestano negli individui, costituzionalmente predisposti, per un cambiamento troppo veloce di climi completamente differenti da quello di origine; individui che non riescono di conseguenza ad acclimatarsi in un breve lasso di tempo alla nuova situazione climatica, accusando un complesso di disturbi a carico di vari organi, sistemi ed apparati dell’organismo umano.

Sindromi meteoropatiche secondarie

Si manifestano in persone già interessate da disturbi preesistenti a carico di vari organi, sistemi ed apparati dell’organismo umano. In seguito ai mutamenti del tempo si assiste ad un aggravamento o ad una riacutizzazione di malattie croniche, infiammatorie o degenerative, quali malattie cardiache, malattie polmonari,gastriti ed ulcere, problemi articolari.

Tali disturbi si presentano, soprattutto, in seguito al passaggio di sistemi frontali di una certa intensità o al persistere per più giorni di vortici di aria fredda in quota. Esse si ripresentano negli stessi soggetti in modo più o meno uguale, con l’avvento di situazioni similari. Il miglioramento lo si ha quando la situazione atmosferica cambia completamente. A questa categoria sono da associare anche le allergopatie stagionali, visto che si hanno con determinate condizioni meteorologiche.

Sindromi meteoropatiche primarie

Si manifestano in soggetti sani nei quali, però, repentine variazioni dei fattori meteorologici inducono dei disturbi, o meglio un complesso di reazioni morbose, per lo più localizzate, e che sono, per l’appunto, in stretta correlazione cronologica e causale con le brusche variazioni del tempo. In particolare si può notare:

- l’insorgenza acuta di alcuni disturbi in corrispondenza di bruschi cambiamenti di tempo e il loro ripresentarsi ad ogni ritorno della stessa od altra variazione meteorologica;

- il miglioramento o la guarigione rapida con il cessare delle condizioni meteorologiche scatenanti, o con il subentrare di condizioni di natura opposta;

- il colpire nello stesso tempo gruppi di persone distanti tra loro ma sottoposte alla stessa crisi atmosferica.

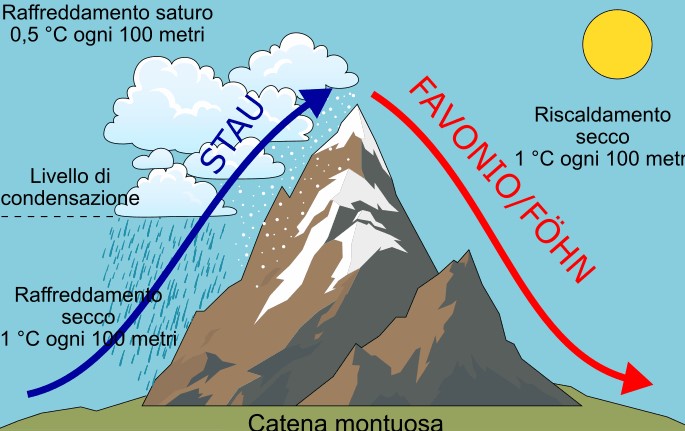

Tra le condizioni meteorologiche attivanti tali disturbi, sono maggiormente studiate le sindromi da vento di caduta, sottovento alle catene montuose.

In questo caso la massa d’aria in arrivo, salendo lungo i pendii delle catene montuose, si condensa e scarica tutto il suo contenuto di vapore d’acqua nel versante sopravvento, sotto forma di precipitazione; per cui quando inizia la discesa sul versante opposto, si riscalda per compressione e diventa molto secca, con una bassa percentuale di umidità relativa (talvolta anche inferiore al 10%). E’ il noto effetto FOHEN della valpadana. Ciò favorisce una grande evaporazione con conseguente pericolo di disidratazione dell’organismo, ma anche con una forte ionizzazione negativa dell’aria, e quindi notevole potenziale elettrico che è causa delle scariche di energia elettrostatica a livello cutaneo, specie se si indossano materiali acrilici e lana con scarpe avente una suola isolante. Questa situazione la soffrono non solo i meteorolabili, ma anche gran parte della popolazione, in particolare bambini ed anziani, specie se tale condizione si protrae per più di un giorno. Vediamo quali sono i disturbi principali;

- spossatezza generale;

- caduta dei valori pressori, specie nei valori massimi, nei soggetti non ipertesi;

- aumento dello stato di ansia e di tensione nervosa;

- casi di palpitazioni e cardiopalmo, specie nei soggetti ansiosi;

- nevralgie diffuse e tendinopatie, specie a livello della zona lombo-sacrale e della cervicale;

- diminuzione del potenziale di attenzione e concentrazione, ed in generale diminuzione delle difese dell’organismo;

- peggioramento delle sindromi depressive.

In corrispondenza si sono notati:

– aumento degli infarti miocarditi.

– aumento significativo degli incidenti stradali e sul lavoro;

– aumento dei casi di suicidio (proprio per il peggioramento depressivo).

Continueremo questo trattazione in un ulteriore articolo per non appesantire troppo la lettura e andremo a considerare gli effetti delle varie stagioni, delle allergie da piante, dei climi e degli effetti sulla psiche umana.

Rispondi a Teodoro Georgiadis Annulla risposta