Autore: Alessandro Fuccello.

Il collega Alessandro Fuccello, appassionato della Divina Commedia e, ovviamente, della meteorologia, sua attuale professione, e’ l’autore del presente articolo, un lavoro originale e unico nel genere avendo trovato ed evidenziato i numerosi riferimenti e citazioni del Sommo Poeta nella “Commedia divina” relativi a fenomeni meteorologici. Il risultato e’ stato un trattato di grande interesse, che lega la letteratura alla meteorologia. L’autore, ad esempio, evidenzia che la parola pioggia, compare 14 volte nel Poema, “vento” addirittura 33, 10 sono i riferimenti alla “nebbia” e la “neve” ritorna 9 volte tra i canti danteschi. Ma non è solo la frequenza dei

lemmi meteorologici che dà la cifra dell’attenzione del Sommo Poeta ai fenomeni atmosferici, quanto l’efficacia delle descrizioni, talvolta funzionali alle similitudini e alle allegorie, talvolta alle suggestive ambientazioni del suo viaggio ultraterreno. Alessandro evidenzia come Dante, nell’attacco del XXIV canto dell’Inferno, definisce la brina “la sorella bianca della neve” e ne descrive in modo mirabile la sua breve durata mattutina; nell’XI canto del Paradiso, nel dipingere i luoghi di origine di San Francesco, evidenzia come dal Monte Subasio scendano venti per cui

Perugia sente freddo e caldo da Porta Sole, e chi vive nel capoluogo umbro conosce bene questi aspetti climatici legati ai cosiddetti venti catabatici che provengono dai rilievi montuosi dell’appennino umbro-marchigiano.

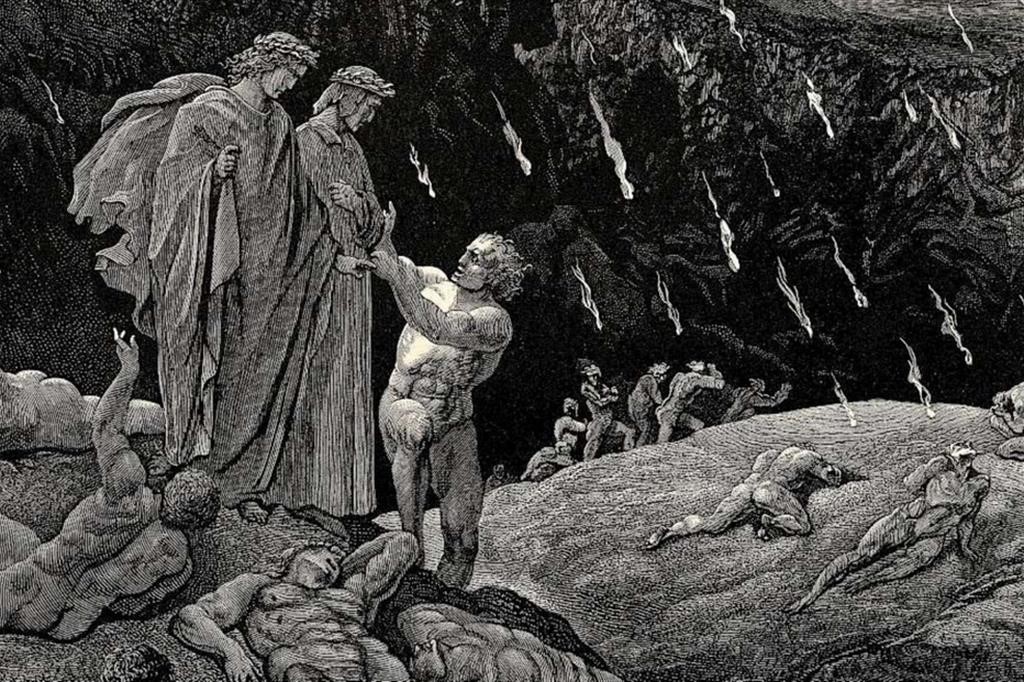

La Commedia è il viaggio del singolo e dell’intera umanità dall’oscurità del peccato, l’infima lacuna come Dante la definirà nell’ultimo canto del Paradiso, fino al ciel che più della sua luce prende. Questo percorso avviene attraverso una meravigliosa successione di ambientazioni, dalle più plastiche e teatrali dell’Inferno, alle più eteree e sublimi del Paradiso. Nel regno dei dannati, che è d’ogne luce muto, c’è vento, anzi bufera infernale, cade grandine grossa, acqua tinta e neve, ma anche di foco dilatate falde, come di neve in alpe senza vento.

Il vento

Nel II cerchio dell’Inferno, Dante incontra i primi peccatori del regno dei dannati: i lussuriosi, che vissero travolti dalla passione carnale, poiché la ragion sommettono al talento; nel luogo di espiazione spira una bufera

infernale, che conduce violentemente i peccatori carnali, senza alcuna speranza né di posa, né di minor pena. Dante parla di tempesta, per cui

il mare mugghia, se da contrari venti è combattuto. Ancora oggi usiamo il termine tempesta, con un’accezione ben precisa nel linguaggio meteorologico, indicando un vento di forza 10 nella scala internazionale Beaufort (intensità tra 48 e 55 nodi).

Nella profondità estrema dell’Inferno, ovvero la Giudecca, quarta zona del lago ghiacciato di Cocito, dove sono puniti i traditori dei benefattori, Dante

sperimenterà ancora un forte vento per cui dice: mi strinsi retro al duca mio, chè non li era altra grotta; è il vento gelido indotto da Lucifero, che sbatte le due grandi ali di pipistrello, sì che tre venti si movean da ello. Il vento qui è un elemento di tormento e pena e ritornerà anche nel Purgatorio, quando il sovrano Manfredi di Svevia ricorda come le sue spoglie mortali furono fatte disseppellire dal Pastor di Cosenza (l’Arcivescovo Pignatelli) e or le bagna

la pioggia e move il vento. Nel Paradiso il vento diventerà invece un elemento di metafora soave, quando Dante confessa da un certo momento in poi della

sua esperienza di prossimità a Dio, la visione è superiore al linguaggio e la memoria è insufficiente a ricordare:

così al vento ne le foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla.

La pioggia

La pioggia, o sarebbe meglio dire la precipitazione, è presente nell’Inferno a partire dal VI canto, ove Dante descrive il III cerchio, quello dei golosi. L’esito finale dell’insaziabile appetito di tali dannati è ora rappresentato da una pioggia disgustosa che li flagella, che crea un fango puzzolente che

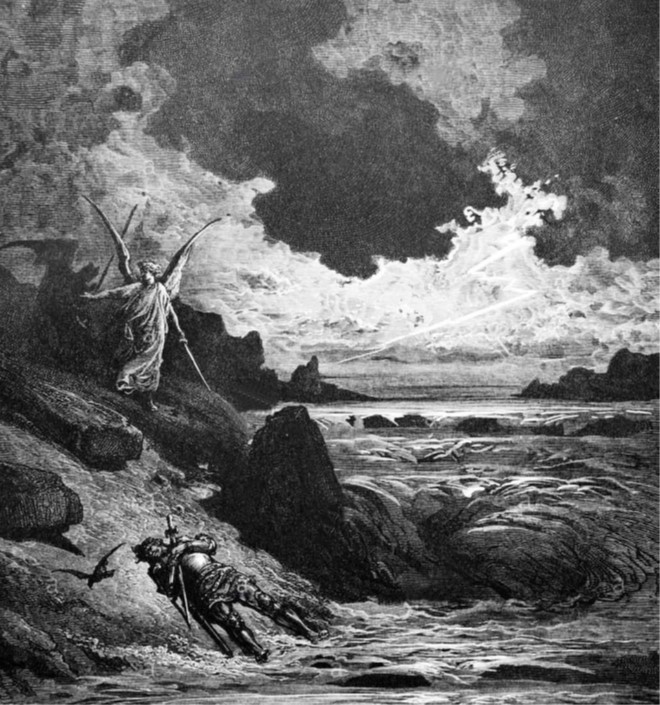

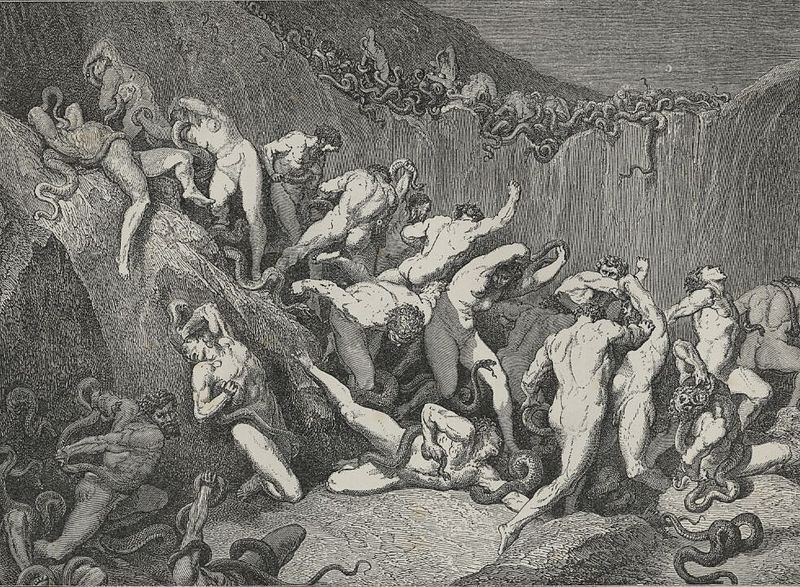

sommerge le loro anime. Dante usa termini parossistici, quali grandine grossa, acqua tinta e neve, che si aggiungono alla pioggia, a connotare il carattere fantastico della narrazione. in questa occasione, qui la simultaneità delle varie forme di precipitazione è funzionale all’ambientazione particolarmente cupa e disgustosa. Il Poeta incontra di nuovo la pioggia in altri contesti infernali, fino ad arrivare alla pioggia di fuoco che flagella i sodomiti nel III girone del VII cerchio, quello appunto dei violenti contro natura. Si torna invece a parlare di pioggia e molto intensa quando, nell’Antipurgatorio, Dante incontra l’anima di Bonconte di Montefeltro, ghibellino e figlio del grande condottiero Guido. Bonconte combatté a Campaldino insieme a Dante (ma nello schieramento opposto) nel 1289, trovandovi la morte. Il poeta immagina che Bonconte si convertì in punto di morte e un angelo strappò la sua anima al diavolo, il quale per vendetta scatenò un violento temporale che disperse il corpo del guerriero nel torrente Archiano e quindi in Arno, non facendolo mai più ritrovare. È molto suggestiva e realistica la descrizione della pioggia improvvisa che si scatena e fonti storiche confermano che essa probabilmente si verificò realmente l’11 giugno del 1289. Dalla descrizione sembra di immaginare il violento temporale che si scatena al crepuscolo di un giorno di giugno: forte umidità, vento che precede il temporale (noi oggi lo chiameremmo fronte delle raffiche) per poi lasciare spazio alla pioggia violenta che gonfia il torrente e scarica nel grande fiume toscano.

La nebbia

La nebbia compare 10 volte: 4 nell’Inferno e 6 nel Purgatorio. La prima volta nel IX canto, allorquando i due Poeti si trovano in difficoltà perché i diavoli sbarrano loro l’ingresso alla Città di Dite, ove troveranno gli eretici,

che l’anima col corpo morta fanno, ovvero coloro che non credono nell’immortalità dell’anima. Qui Dante la cita giusto di passaggio, perché la vista è oscurata per l’aere nero e per la nebbia folta.

Molto più suggestiva la narrazione del XXXI canto sempre della cantica infernale: siamo nel pozzo dei giganti, percorso obbligato per scendere nell’Inferno più profondo e spaventoso: il lago ghiacciato di Cocito, ove

sono confinati per l’eternità i grandi traditori dei parenti, della patria, degli ospiti, dei benefattori. Dante scambia i giganti per torri e Virgilio lo corregge: sappi che non son torri ma giganti; il Poeta allora mette in campo una similitudine efficacissima con il diradamento della nebbia: come quando la nebbia si dissipa, lo sguardo poco a poco raffigura ciò che cela ‘l vapor che l’aere stipa. La descrizione è di una efficacia incredibile, perché inevitabilmente

il lettore si immagina quelle ore della prima o tarda mattinata, in cui il soleggiamento via via dissipa questa idrometeora e inizia a svelare gli oggetti

celati dal vapore stipato dall’atmosfera. La descrizione degli effetti della nebbia sono reali: non dimentichiamo che il Poeta vive fino a 37 anni a Firenze, città continentale ed affetta frequentemente da nebbia, specie durante la stagione invernale: successivamente inizia per il Poeta il lungo peregrinare in esilio ospite dei vari Signori, dalla Lunigiana al Casentino, al Veneto sino alla Romagna, ove finirà la sua esistenza terrena presso Guido da Polenta in Ravenna; vive pertanto direttamente il clima dell’Italia centro-settentrionale, ove le formazioni nebbiose sono presenti frequentemente per buona parte della stagione fredda. Dante descrive successivamente, nell’ attacco del sedicesimo canto del Purgatorio, anche la nebbia di montagna, quella che si solleva lungo i pendii, spinta dai cosiddetti venti umidi anabatici.

Ricorditi, lettor, se mai ne l’alpe ti colse nebbia per la qual vedessi non altrimenti che per pelle talpe, come, quando i vapori umidi e spessi a diradar cominciansi, la spera del sol debilemente entra per essi; e fia la tua imagine leggera ingiugnere a veder com’io rividi lo sole in pria, che già nel corcar era.

Dopo una descrizione percettiva di come la nebbia riduca praticamente a zero la visibilità (rendendo la visione pari a quella di una talpa), il Poeta torna sul diradamento dei vapori e precisa di riferirsi al momento del tramonto, quando il sole era nel corcar, ovvero a scendere sotto l’orizzonte.

Immaginiamo un viaggiatore del trecento che si trovasse a percorrere i tratti montani delle Alpi o dell’Appennino, imbattendosi in queste nubi compatte addossate alle cime dei rilievi che oscurano completamente la vista ed il

cammino: ma la potenza descrittiva dantesca va oltre la semplice percezione e aggiunge il riferimento ai vapori umidi e al sole che debilmente entra per essi; molti secoli dopo si troveranno le relazioni tra la tensione di vapore

saturo e la temperatura dell’aria per spiegare quantitativamente il dissolvimento della nebbia, ma qui ci basta la mirabile descrizione

poetica di essa.

La brina

Siamo all’inizio del XXIV Canto, quello dei ladri; il luogo è una delle dieci suddivisioni delle cosiddette Malebolge, neologismo coniato da Dante per

indicare l’ottavo cerchio, quello dei fraudolenti. Il canto inizia con una similitudine che appare quasi un esercizio lezioso di stile: il Poeta si spaventa nel vedere Virgilio turbato, ma poi si riprende subito perché ha colto male

l’espressione del maestro latino, e paragona tutta la scena ad un povero pastorello che al risveglio vede la campagna ammantata di brina e pensa che sia caduta la neve:

In quella parte del giovanetto anno che ’l sole i crin sotto l’Aquario tempra

e già le notti al mezzo dì sen vanno, quando la brina in su la terra assempra

l’imagine di sua sorella bianca, ma poco dura a la sua penna tempra, lo villanello a cui la roba manca, si leva, e guarda, e vede la campagna

biancheggiar tutta; ond’ei si batte l’anca, ritorna in casa, e qua e là si lagna,

come ’l tapin che non sa che si faccia; poi riede, e la speranza ringavagna,

veggendo ’l mondo aver cangiata faccia in poco d’ora, e prende suo vincastro, e fuor le pecorelle a pascer caccia

La brina è quasi rappresentata come un’entità che raffigura sulla terra l’immagine della neve, la sua bianca sorella, ma questa immagine dura poco, perché il sole la dissolve. Dante nasce e trascorre la prima parte della sua vita a Firenze, nel sesto di San Piero, ma probabilmente la famiglia degli Alighieri, non ricchissima ma di medio agio borghese, il padre era probabilmente un cambiavalute, possiede dei poderi nell’agro fiorentino

ed è facile ipotizzare che il Poeta si sia trovato in prima persona ad osservare le campagne toscane coperte di brina. La brina è un fenomeno notturno e mattutino tipico delle notti serene invernali, allorquando il vapore acqueo sublima sulla vegetazione e sulla superficie terrestre, formando direttamente

ghiaccio: la notte serena favorisce la perdita di calore per irraggiamento, ma fa sì che successivamente la radiazione solare riscaldi la superficie brinata e ne determini la fusione o nuovamente la sublimazione ghiaccio-vapore.

La neve

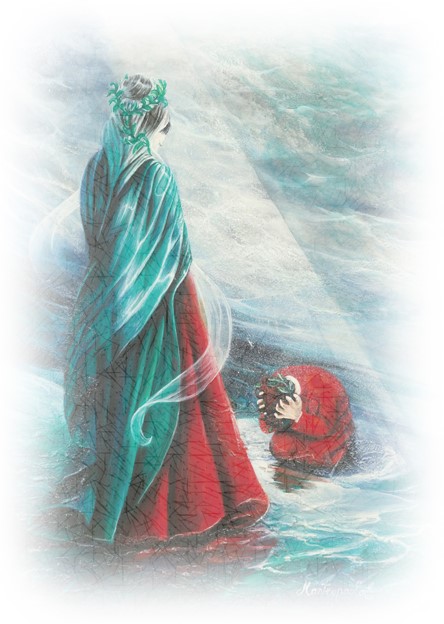

La descrizione più efficace di questa idrometeora invernale la incontriamo nel XXX canto del Purgatorio: Virgilio ormai ha terminato la sua missione di accompagnatore e, come preannunciato all’inizio del viaggio, scompare improvvisamente per lasciare il posto a Beatrice che appare coperta da una nuvola di fiori simile al sole che talvolta sorge velato da spessi vapori che rendono l’oriente di colore rosso. Dante è talmente turbato dalla scomparsa della sua guida che lo ha condotto sin qui, che inizia a piangere a dirotto; Beatrice lo rimprovera severamente, esortandolo a lasciare il pianto per altri

futuri e ben più gravi sciagure e Dante subito si vede asciugate le sue lacrime. Quale miglior occasione per inserire una similitudine meteorologica, cui ormai il Poeta ci ha reso familiari?

Sì come neve tra le vive travi per lo dosso d’Italia si congela, soffiata e stretta da li venti schiavi, poi, liquefatta, in sé stessa trapela, pur che la terra che perde ombra spiri, sì che par foco fonder la candela.

Qui la narrazione è alquanto ricca: l’ambientazione è la montagna appenninica, difficile da scavalcare per andare dalle regioni tirreniche all’Adriatico, attraverso le vie montane medievali. La neve si congela sui rami della vegetazione montana, se sferzata dai venti di tramontana o di

grecale, li venti schiavi, probabilmente perché provenienti dalle regioni degli Sclavones, l’attuale Croazia e Dalmazia. Poi però arrivano i venti primaverili

di scirocco, dalla zona africana, la terra che perde ombra, poiché di latitudini subtropicali, e la neve si va liquefacendo e via via si scioglie lasciando asciugare le vive travi. Così furono le guance di Dante, dopo il conforto della donna amata, senza lagrime e sospiri. Dante sicuramente avrà vissuto in prima persona l’esperienza del cammino appenninico durante i periodi invernali e primaverili, osservando la vegetazione montana ghiacciata per neve o galaverna, il deposito di ghiaccio che si ha quando la nebbia va a formare depositi di cristalli di ghiaccio sulle superfici fredde, o addirittura la calabrosa, crosta più compatta di ghiaccio con granuli che la fanno simile ad una spugna, che si ha con venti forti da nord. Come sempre, Dante coniuga descrizioni meteorologiche con riferimenti geografico-astronomici, riferendosi qui alla terra che perde ombra, dalla quale spira il vento di scirocco africano.

Dante non era un meteorologo, neanche ante litteram, ma sicuramente è stato un eccellente osservatore meteo; ancora oggi, sebbene il progresso tecnico-scientifico stia portando e porterà sempre più a sostituire il fattore umano con sistemi automatici e intelligenze artificiali, credo che la lezione

dantesca, anche nel campo della cosiddetta filosofia naturale, o delle scienze fisiche, sia quella di farsi esperti nel senso del verbo latino experior, che ha nel suo significato letterale conoscere per esperienza. Il meteorologo spesso, nella sua pratica quotidiana, immagina l’atmosfera come un groviglio di

isobare, isoterme e punti in cui calcolare i vari parametri, ma può

vederla con uno sguardo diverso leggendo come Dante la descrive

all’inizio del Purgatorio:

Dolce color d’oriental zaffiro, che s’accoglieva nel sereno aspetto del mezzo, puro infino al primo giro, a li occhi miei ricominciò diletto, tosto ch’io usci’ fuor de l’aura morta che m’avea contristati li occhi e ‘l petto

Grazie Alessandro per il lavoro svolto, lavoro già ampiamente apprezzato in vari consessi, certo che rimarra’ un “pezzo unico” nella storia delle meteorologia. E chissà quali altri capolavori della letteratura mondiale hanno riferimenti e legami con la meteorologia!

Lascia un commento