Con il termine “fulmine” si indica una intensa scarica elettrica prodotta generalmente da un temporale, visto che si possono generare fulmini anche all’interno di tempeste di sabbia o di neve, come anche all’interno di nubi di cenere vulcaniche in occasioni di eruzioni consistenti. Esistono anche altri fenomeni elettrici associati a un temporale, i cosiddetti Transient Luminous Events (TLE) che consistono in scariche elettriche che si sviluppano al di sopra dei temporali fino anche a 100 km di altezza (elves, blue jets,…).

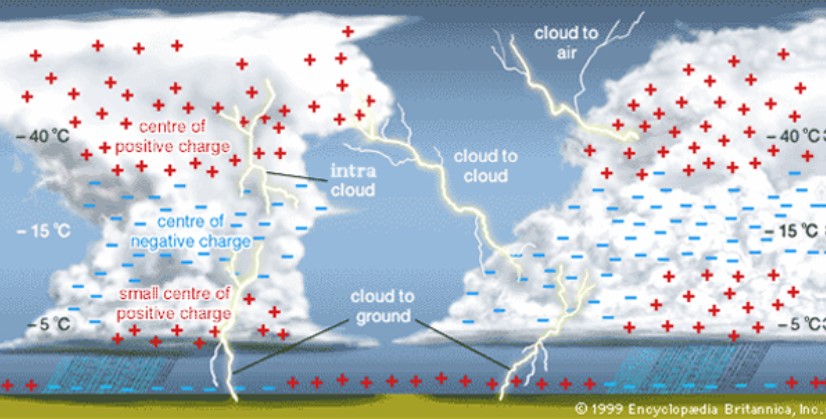

si usa classificare i fulmini nelle seguenti categorie:

- nube-suolo (Cloud to Ground-CG), fulmini che si sviluppano tra una nube temporalesca e il terreno sottostante;

- intra-nube (intra-cloud-IC), fulmini che si generano tra centri di carica opposta all’interno della stessa nube, solitamente molto imponente;

- nube-nube (cloud-to-cloud-CC), fulmini che si generano tra centri di carica opposta che si trovano all’interno di due nubi limitrofe;

- nube-aria (cloud-to-air-CA), ovvero fulmini che si scaricano da una nube all’aria circostante.

E’ possibile distinguere i fulmini anche in base al segno della carica elettrica che trasportano e quindi avremo fulmini positivi e negativi. Oppure distinguerli in ascendenti o discendenti (questo vale solo per la categoria CG) a seconda che la carica si propaghi dalla nube verso il terreno o viceversa.

Non si sa con esattezza quanti temporali colpiscano la Terra ogni giorno, ma le stime più accreditate indicano un numero tra 800 e 2000; la fascia maggiormente interessata dai fenomeni è quella tropicale, mentre quella temperata risulta molto meno battuta. La zona più temporalesca del mondo? Il bacino del fiume Congo, in Africa. Mentre, secondo la NASA, circa 2 milioni di fulmini ogni anno colpiscono la Terra, ovvero circa 6 mila fulmini al minuto, ovvero 100 saette ogni secondo, con una densità di circa 70 fulmini per chilometro quadrato all’anno. Di questi solo pochi raggiungono direttamente il suolo. Per l’Italia abbiamo un numero medio annuo di fulmini per chilometro quadrato pari a 2. Di tutti questi fulmini il 70-80% appartiene alla categoria IC, mentre il restante 20-30% è del tipo CG.

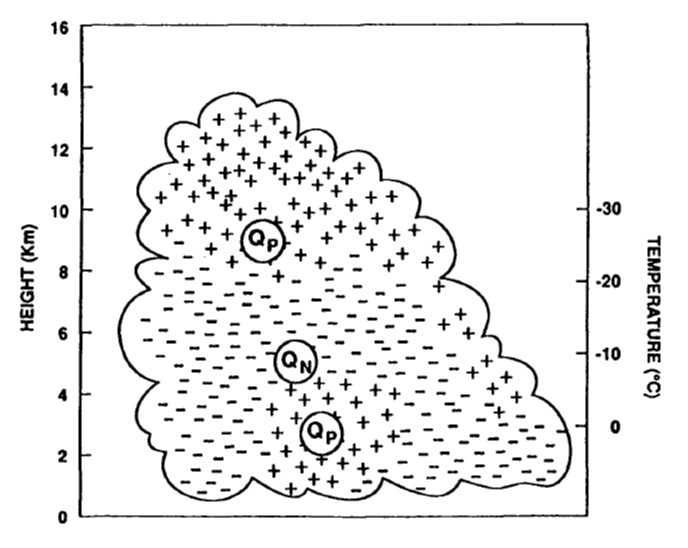

Il temporale agisce come un enorme generatore, separando cariche al suo interno, creando così intensi campi elettrostatici. di norma la nube presenta una struttura tripolare in cui troviamo la sommità caricata positivamente, un nocciolo di carica negativa e una piccola porzione di carica positiva nella sezione inferiore della nube. Si ritiene che la causa principale dell’elettrificazione della nube sia il processo non induttivo che coinvolge la collisione di graupel con cristalli di ghiaccio in presenza di acqua sopraffusa.(il graupel è una precipitazione solida di tipo granulare, che avviene quando i cristalli di neve, durante i moti verticali all’interno dei corpi nuvolosi a elevato sviluppo verticale subiscono processi di arrotondamento e accrescimento a causa della collisione e conseguente adesione da parte di goccioline di acqua allo stato sopraffuso). Durante queste collisioni si ha il trasferimento di cariche tra i due tipi di particelle con la carica negativa che si trasferisce alle gruapel e quella positiva che passa ai cristalli di ghiaccio. Il trasferimento di questi ultimi, più leggeri, verso la sommità della nube fa sì che questa si carichi positivamente, mentre nella parte inferiore rimangono le graupel caricate negativamente. La presenza di un nocciolo positivo alla base della nube invece sembra sia in parte dovuta all’attrazione esercitata dal centro di carica negativa sulle cariche positive presenti al suolo che tendono ad accumularsi nella parte inferiore della nube, in parte alla precipitazione delle graupel che al di sopra di una certa temperatura tendono ad acquistare carica positiva anzichè negativa.

struttura tripolare di un temporale

caricamento non induttivo delle particelle ghiacciate all’interno di una nube temporalesca

Man mano che le cariche vengono separate e accumulate sulle idrometeore all’interno della nube, cresce l’intensità del campo elettrico associato; quando si raggiunge un valore soglia (3×105 Vm-1), si verifica la rottura del dielettrico (l’aria), le cariche sono libere di muoversi e generano la scarica. Poichè le maggiori differenze di potenziale si riscontrano tra i centri di carica posti all’interno del temporale stesso, la maggior parte dei fulmini è del tipo IC, mentre circa un quarto della totalità dei fulmini si sviluppa tra nube e suolo.

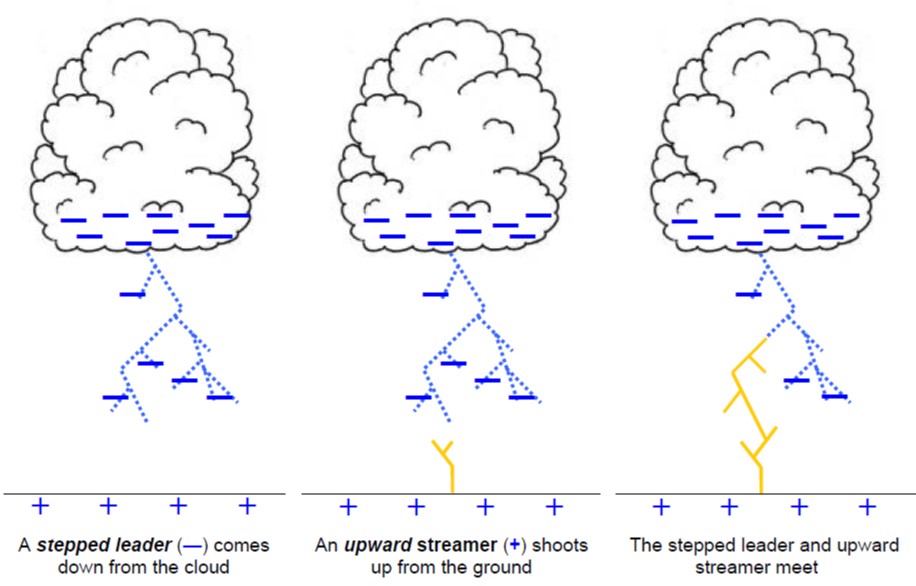

FORMAZIONE DI UN FULMINE

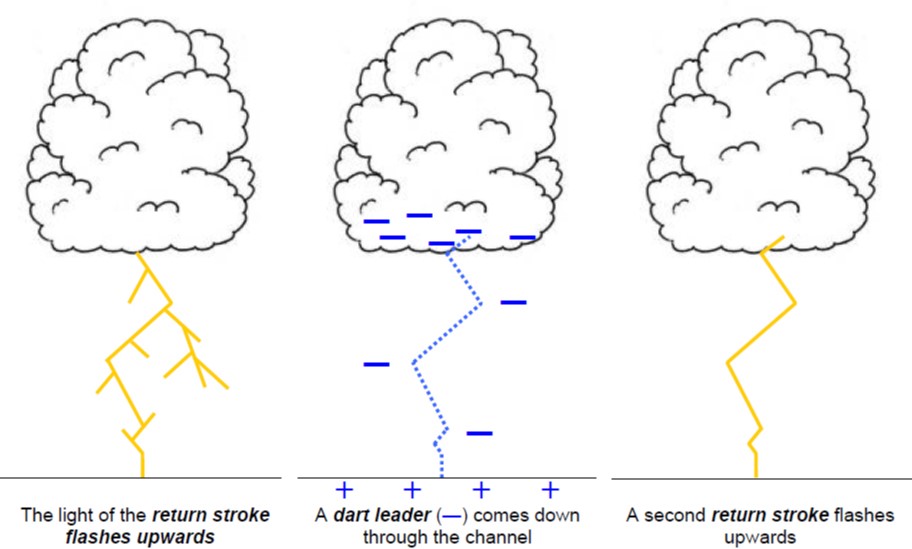

Consideriamo un fulmine di tipo CG, ovvero di quelli classici e più comuni. Una volta raggiunte le condizioni necessarie, ovvero con una carica negativa che inizia a muoversi dalla nube al suole dove è presente la carica positiva, fase nota come stepped leader (da step, gradino). Il termine indica appunto che il flusso elettrico non è continuo, ma avviene a tratti sviluppandosi lungo un percorso che presenta minore resistenza al passaggio della corrente, originando le classiche e visibili diramazioni e rami secondari durante l’avvicinamento al centro di carica opposta. ognuno di questi “gradini” è lungo qualche decina di metri e sviluppa in circa 1μs. lo sviluppo completo di questa fase dura alcune decine di millisecondi. all’avvicinarsi dello stepped leader negativo alla superficie, può staccarsi l’omologo positivo dal suolo in corrispondenza di punte (alberi, antenne,…) e congiungersi con il leader discendente. Quando il fulmine discendente entra in contatto con la superficie o con lo stepped leader ascendente, si genera una scarica di ritorno positiva molto più rapida e intensa che si propaga lungo il canale ionizzato creato nella fase precedente e annulla la carica che vi era stata depositata. questa scarica si propaga alla velocità pari a un terzo di quella della luce per diversi km, può trasportare fino a 100kA di corrente e riscalda il canale di propagazione fino a 3×104 °K. Mentre la fase di stepped leader rimane pressochè invisibile, nella scarica di ritorno si generano il lampo luminoso (radiazione emessa in seguito alla ionizzazione e dissociazione termica dei componenti atmosferici a seguito del passaggio di corrente) e il tuono (rapida espansione termica dell’aria nel canale ionizzato). Nella maggior parte dei casi, a una prima scarica ne seguono altre in rapida successione (fase dart leader) che si propagano senza salti sfruttando il canale aperto dalla prima scarica. Tra una scarica e la successiva si ha inoltre un breve passaggio continuato di corrente che perdura per alcuni millisecondi e può trasportare correnti comprese tra qualche centinaio e qualche migliaio di di Ampere

Al di là delle implicazioni meteorologiche, i fulmini possono costituire un pericolo per molte attività umane; in particolare i fulmini di tipo CG sono in grado di arrecare danni più o meno gravi a cose e persone e rappresentano un rischio che deve essere monitorato in maniera costante. Ad esempio, la prevenzione della loro formazione e accadimento è fondamentale per una maggiore sicurezza traffico aereo, in particolare nelle fasi di atterraggio e decollo, per varie motivazioni. la presenza di un temporale nell’area di interesse, specie se l’attività risulta essere intensa e frequente, è un indice della presenza di nubi temporalesche (cumulonembi) che spesso sono indice di forti raffiche di vento (windshear e downburst) come anche di precipitazioni intense tra cui la grandine, particolarmente pericolosa per i danni che potrebbe provocare su un aeromobile. Oltre a ciò, un fulmine potrebbe colpire un aeromobile anche nel corso del volo e, sebbene siano rari incidenti gravi a questo accadimento, si potrebbe tuttavia avere un danneggiamento importante di alcune componenti elettroniche che potrebbero rendere difficoltose alcune fasi di volo.

I dati forniti dal nowcasting sull’attività elettrica in atmosfera, sono utili anche per mettere in atto procedure di sicurezza mirate a limitare i danni di alcune strutture, come gli impianti di distribuzione di energia ad esempio, o sospendere i lavori nei cantieri edili, in particolare in presenza di gru, ponteggi o di altre strutture metalliche. seriamente minacciate dall’attività elettrica sono anche le industrie e depositi di armamenti: nel 1926 a Picantinny (USA) un fulmine colpì il deposito di munizioni provocando 14 decessi. E’ per tale motivo che in prossimità di siti particolarmente sensibili, come le centrali atomiche, nei Paesi più avanzati, vengono posti dei laser che vengono attivati in presenza dell’evento con lo scopo di creare una “via” preferenziale, e quindi guidata, del percorso del fulmine. ma altre attività possono essere pericolose in presenza di temporali, da quelle sportive all’aperto, alle camminate in aperta campagna o in montagna, etc. ci sono alcune precauzioni da prendere che valgono in generale e dipendono anche dal posto in cui uno si trova, anche se è raro essere colpiti da un fulmine. In generale non ripararsi sotto gli alberi isolati, specie se alti, cercare di evitare tutte le strutture metalliche, come per esempio i piloni, tettoie aperte, pali della luce, etc; se si è al mare, durante un temporale stare distante dalle barche e dalla spiaggia perché ombrelloni e gli alberi delle imbarcazioni possono attirare un fulmine. L’automobile invece è un posto sicuro, in quanto funge come una “gabbia di Faraday”, per cui il fulmine percorre la superficie dei conduttori scaricandosi nel terreno non toccando tutto quello che c’è all’interno dell’abitacolo. Un fulmine può provocare danni alla salute in forma diretta, se il corpo viene colpito direttamente dalla scarica, oppure indiretta, se viene colpito dalla corrente di ritorno nel terreno. I danni più gravi sono quelli derivanti dalla fulminazione diretta che, in certi casi, possono provocare la morte. Se, per esempio, la corrente passa per il cuore può provocare un arresto cardiaco, mentre se attraversa i centri nervosi o respiratori può portare alla morte per arresto respiratorio. Possono causare la morte, o ferite gravi, anche le bruciature conseguenti alla fulminazione. Danni meno gravi possono essere: paralisi, amnesie e perdita di conoscenza per periodi compresi fra pochi minuti e varie ore. Il bagliore del fulmine (il lampo) può causare poi disturbi alla vista, e l’onda d’urto danni all’udito.

Lascia un commento